コウノトリ田んぼギャラリーを後にして、板東俘虜収容所跡地(ドイツ村公園)へ行ってみました。

板東俘虜収容所(ばんどうふりょしゅうようじょ)は第一次世界大(日独戦争)の時代、1917年から1920年まで、中国の港湾都市である青島(チンタオ)で日本軍の捕虜となったドイツ及びハンガリー帝国の将兵を日本で収容した場所です。全国で12か所あった収容所のうち、ここでは合計約1,000名が収容されたということです。

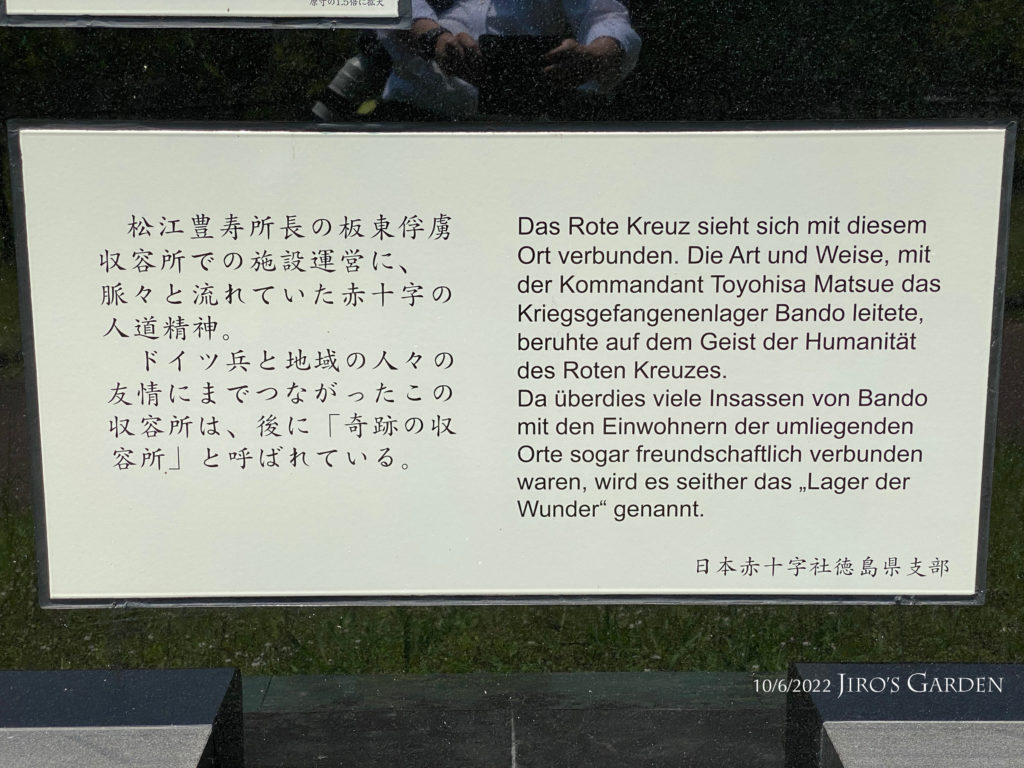

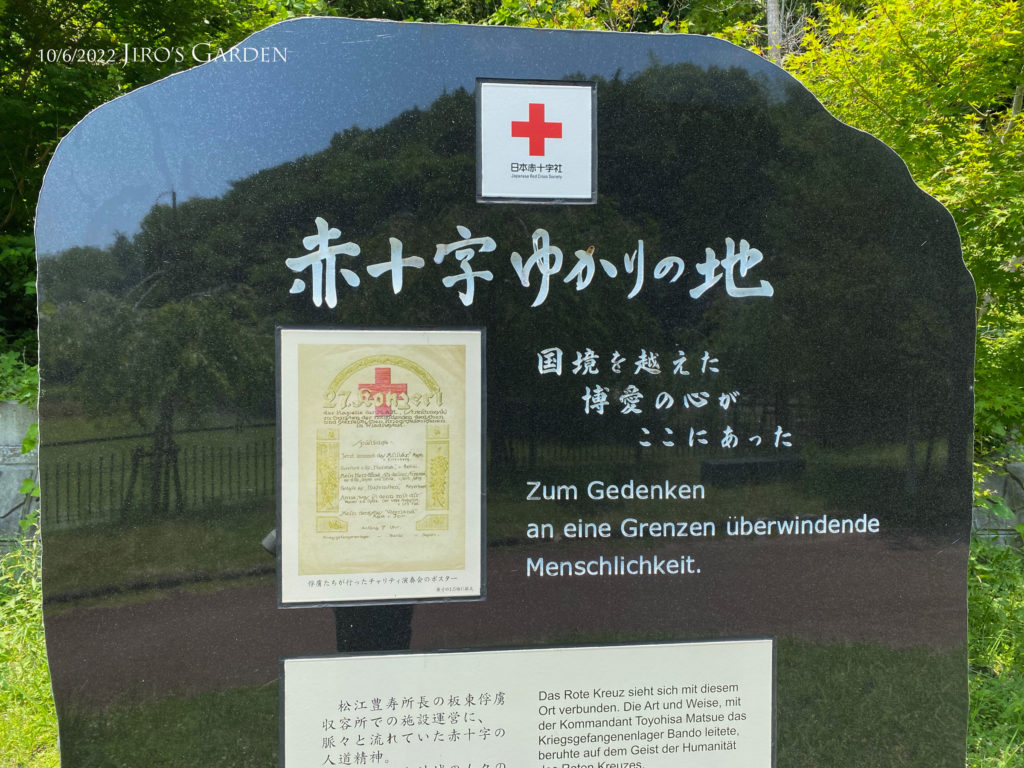

ここが何故、多くの人々の記憶に留められ、史跡として残されているのか。それは、当時収容所長であった松江豊寿(まつえ とよひさ)陸軍中佐の采配で「捕虜に対する公正で人道的かつ寛大で友好的な処置を行った」からであり、そのために「今日に至るまで日本で最も有名な俘虜収容所」と言われるようになったからです。(「」内はWikipediaより引用)

もう少しWikipediaから引用させていただきましょう。

「板東俘虜収容所を通じてなされたドイツ人捕虜と日本人との交流が、文化的、学問的、さらには食文化に至るまであらゆる分野で両国の発展を促したとも評価されている。板東俘虜収容所の生み出した“神話”は、その後の日独関係の友好化に寄与した。」

この後に訪れた「鳴門ドイツ館」の展示に、地元の人々との豊かな交流の軌跡が紹介されていて胸を打つものがあります。(別の投稿でご紹介)

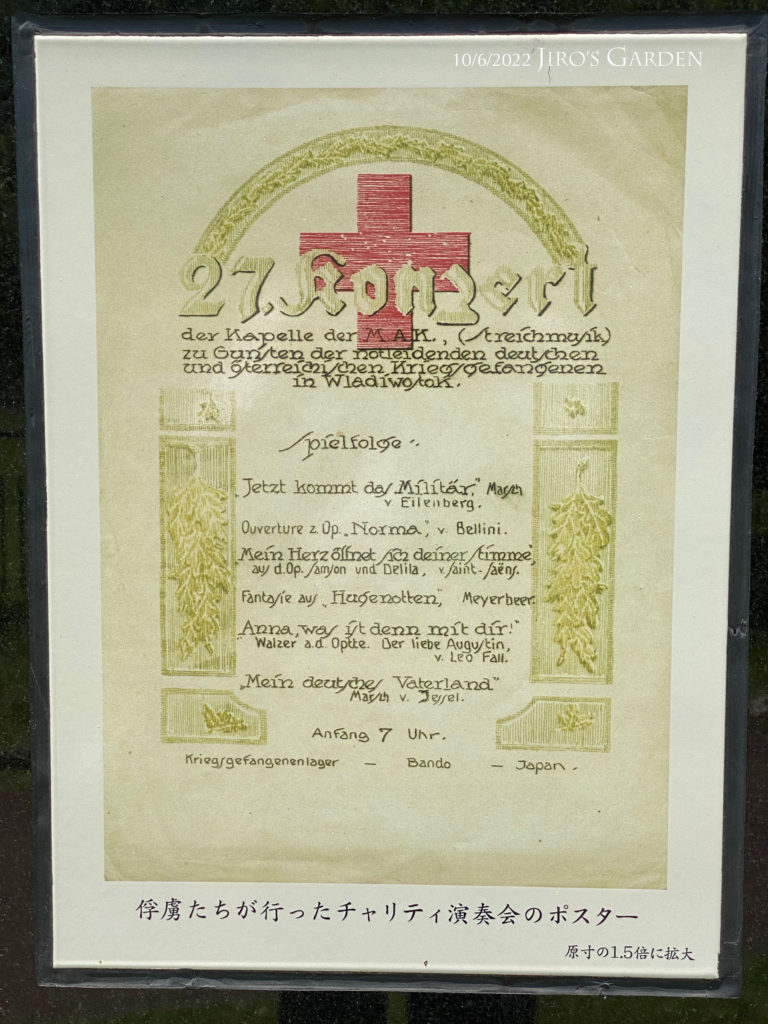

日本でベートーヴェンの第九が初めて演奏されたのが、ここ板東俘虜収容所であり、演奏したのが俘虜たちで構成されたオーケストラと合唱団であったこともまた有名なお話となっています。

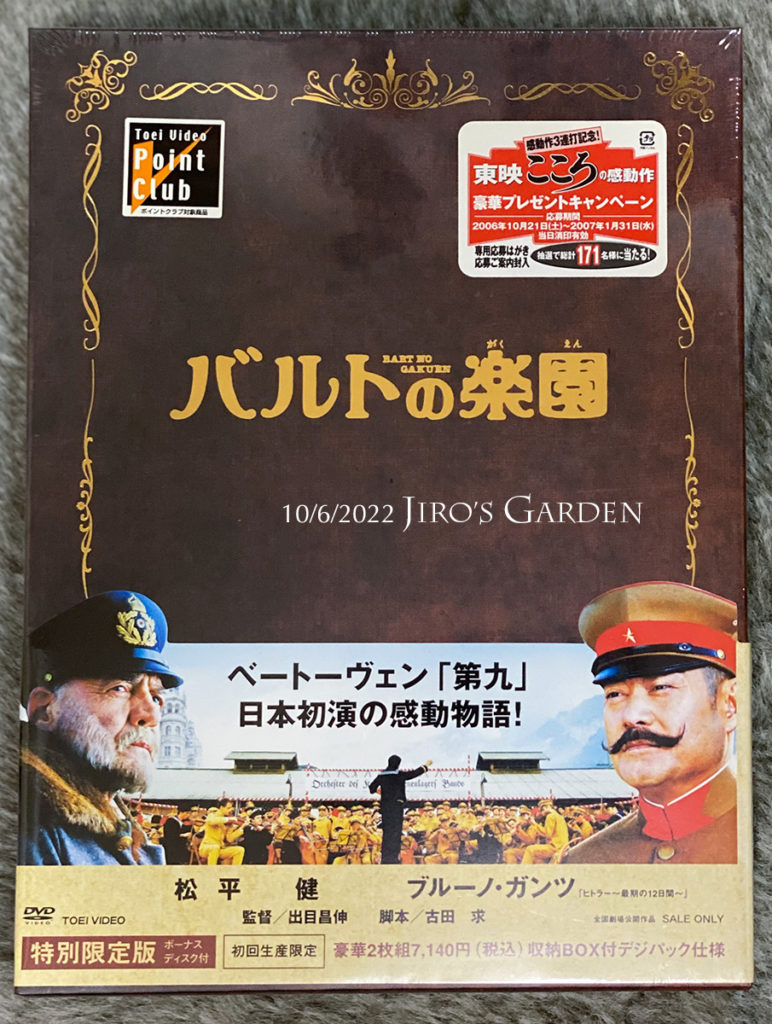

映画「バルトの楽園(がくえん)」でも描かれました(最後の方だけですが)。映画を観て驚いたのは、ドイツの敗戦が決った後になってから、このチャリティ演奏会が企画され、第九の演奏が計画されたということです。「どんなに辛いことがあっても、希望を捨てるな」という松江所長の言葉が心に響いたのでしょうね。映画の中では第九はオマケみたいなものですが、素晴らしい作品となっています。俳優陣も豪華で驚きます。徳島出身の大杉漣さんも出演されています。

ちなみに、「バルト」とは「髭」のことだそうです(笑)

Contents

第2給水施設から下池周辺

ドイツ村公園の南北中央あたりにある駐車場に車をとめて歩きます。

製パン所

収容所内には、捕虜の日常食として支給するパンを製造する施設がありました。建物は木造でしたが、内部には長さ4.6m、幅3.7m、高さ約2mのレンガ造りの窯が建設されました。窯はその後、地上部分が解体撤去されたものの、発掘調査によって、窯の基礎部分が見つかりました。製パン所では、民間のパン職人や軍隊でパン焼きの任務に就いていた捕虜たちが製造に携わり、当初日本側が建設した窯も、捕虜たち自身の手で作り直されたことが記録に残っています。

第2給水施設

下士官以下の捕虜が使用する8棟の兵舎のうち、東西に分かれた4棟の北側に、それぞれ「厨房・浴室棟」と「給水施設」が建てられていました。収容所開設当時は、レンガ積みの水槽の上部に木造屋根が付いていました。また、水槽の横での給水は、蛇口ではなく、パイプの穴に差し込んだ木栓を抜く方法でした。なお、水槽の北側にある給水塔は、第二次世界大戦後に、収容所建物を転用して開設された引揚者住宅に加圧給水するために建設したものです。

上池周辺をめぐります

上池周囲の歩道を時計回りに歩きます。

ドイツ兵士の墓(墓碑)と合同慰霊碑

ドイツ兵の慰霊碑

徳島・松山・丸亀および板東の収容所で事故や病気により亡くなった捕虜11名を慰霊するため、1919年に捕虜自身の手によって建てられました。正面には慰霊の言葉、残る3面には11名分の姓名・所属・生没年月日が刻まれています。収容所閉所以降、手入れする人もなく荒れ果てていた慰霊碑は、第二次世界大戦後、地元住民に発見され、その後の清掃活動がきっかけとなり、再び板東の人々と元ドイツ兵捕虜との交流が始まって、現在の日独友好交流に繋がっています。

駐車場に戻りました

緑に囲まれた公園で気持ちの良いお散歩でした。

さて、この後は鳴門ドイツ館へ向かいます。

〈2023年6月追記〉収容所跡の南側を巡ります

上記の翌年、南側を見てきましたのでご覧いただきましょう。

どちらかと言うと南側が入り口になるので、ちょっと逆順になってしまいましたね。

南側は第1〜8棟の兵舎となっていました。ここで一般の兵隊さんたちが暮らしたんだなあと思いを馳せながら歩きます。

なぜかコノハズクに出会います

大きな望遠レンズのカメラをぶら下げてのんびり歩いていたら、地元のおじさんに声を掛けられました。

撮れた?

え、何がですか??

何がって鳥やん、みんなそれ撮りにきよるんやん

へー! 鳥って何の鳥ですか?

アオバズク

アオバズク?(いきなりの名前にピンと来てない^^;)

教えちゃるけん、こっち来てみい

ありがとうございま〜す♪

樹から数メートル離れて60度ほど上を示された方向を見つめると…

お、いたいた!ちっちゃ!望遠持ってきて良かった〜♪

近くの樹に巣を造っていて、今日はココに止まっているそうです。ということはツガイで来てるんだろうか… おっちゃんはあっという間にいなくなっちゃったので聞きそびれてしまいました(^^;;

こんな嬉しいサプライズがあろうとは(喜)

兵舎跡地を歩きます

レンガの基礎など当時のものも一部残っているそうです。

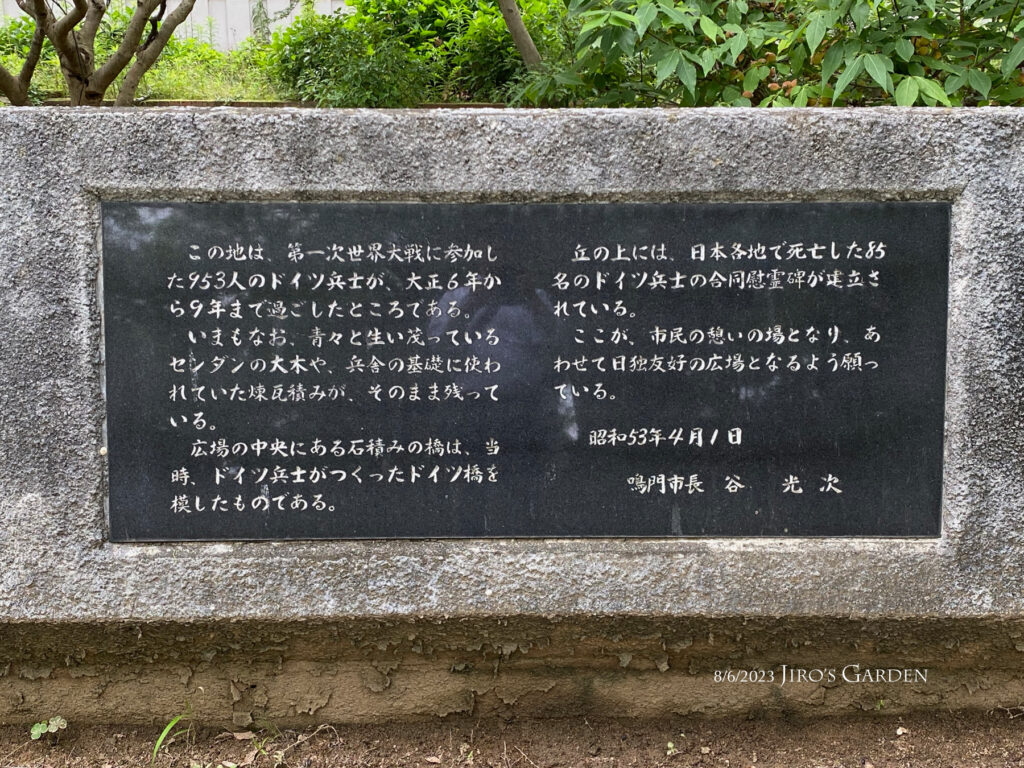

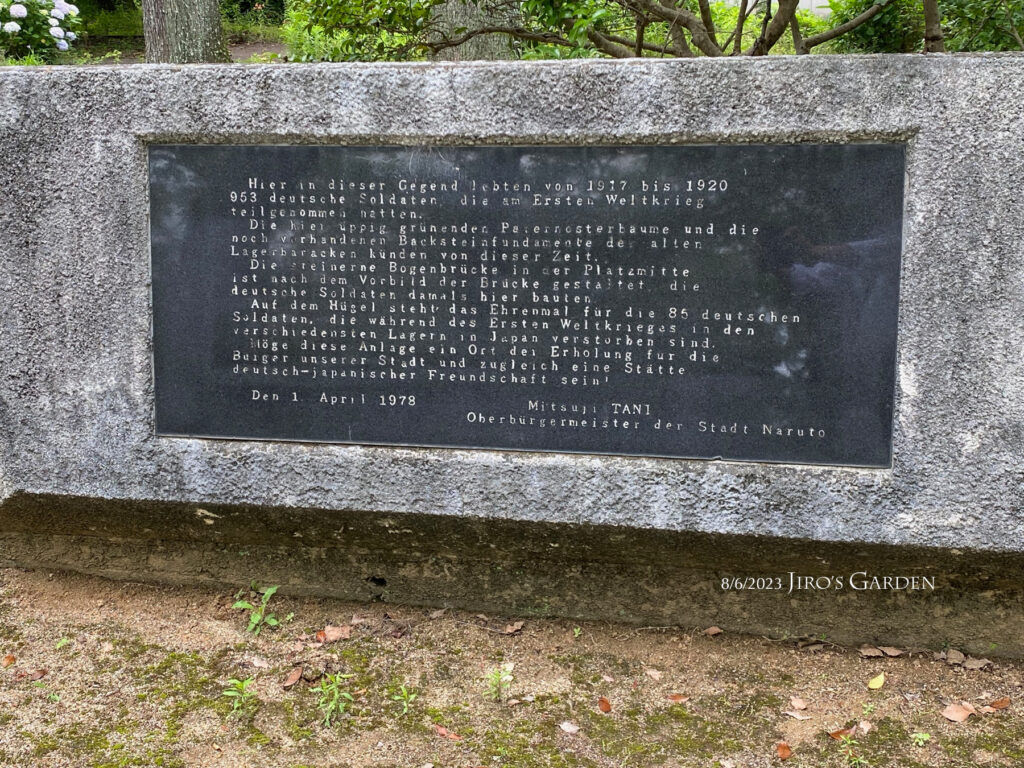

この地は、第一次世界大戦に参加した953人のドイツ兵士が、大正6年から9年まで過ごしたところである。

いまもなお、青々と生い茂っているセンダンの大木や、兵舎の基礎に使われていた煉瓦積みが、そのまま残っている。

広場の中央にある石積みの橋は、当時、ドイツ兵士がつくったドイツ橋を模したものである。

丘の上には、日本各地で死亡した85名のドイツ兵士の合同慰霊碑が建立されている。

ここが、市民の憩いの場となり、あわせて日独友好の広場となるよう願っている。

昭和53年4月1日

鳴門市長 谷 光次

国指定史跡 板東俘虜収容所跡 兵舎第5棟

収容所正門から北にのびる「大通り」の両側に、幅7.5m、長さ73mの建物が4棟ずつ、合計8棟建てられました。各兵舎には、1棟あたり100〜120人の下士官以下の捕虜が収容されていました。現在、公園の敷地内には、「大通り」東側の4棟(第5〜8棟)のレンガ基礎が残っていますが、いずれも全長の半分にあたる36m程度を地上で確認することができます。建物内部は、東西方向に延びる通路の両側に、捕虜のベッドや荷物などを置いた部屋がありました。

俘虜収容所の正門です

順序が逆になってしまいましたけど、映画でもよく登場した正門が、柱部分のみ再現されていました。

板東俘虜収容所跡

板東俘虜収容所跡は、第一次世界大戦における日本とドイツが中国青島で交戦した「日独戦争」によって俘虜となったドイツ兵約1,000人を収容するため、1917(大正6)年4月から1920(大正9)年3月までの3年のあいだ設置されていた収容所です。

この収容所の敷地面積は約57,000㎡で、陸軍演習場の一部を利用して建設されました。収容所内には、管理棟やドイツ兵を収容した兵舎や製パン所など、日本陸軍の施設が約50、ドイツ兵たち自らが建てた商店や収容所で亡くなった戦友のための慰霊碑など約120の施設を建設しました。収容所の一部は、現在、ドイツ村公園子供広場として整備されていますが、その中には、当時の兵舎建物の基礎の一部やドイツ兵の慰霊碑などが残されています。

また、発掘調査により、製パン所跡から当時のパン竃や将校専用兵舎の痕跡が地中に残っていることが確認されています。

この収容所では、所長の松江豊壽の計らいによって俘虜の自発的な活動が規則内において大いに認められたことで、文化・スポーツ活動が活発に行われました。これらの活動については、ドイツ兵が製作し所内で販売した演奏会やスポーツ大会のイベントプログラムや、『板東俘虜収容所新聞』・『日刊電報通信』などの情報誌、さらに当時の写真から知ることができます。

その中で、最も有名なドイツ兵の活動として、1918(大正7)年6月1日に日本で初めてルートヴィヒ・ヴァン・ベートーベンの交響曲第9番ニ単調作品125合唱付き、通称「第九」がアジアで初めて全曲演奏された場所であることが挙げられます。

この演奏会の会場は、兵舎を改造した講堂で開催されますが、合唱の練習は所内の浴室でおこなわれたことが、『日刊電報通信』に記されており、所内の施設をどのように使っていたのかを知ることができます。

このように、板東俘虜収容所跡は、ドイツ兵の活動に関連する歴史史料が多く残ることで様々な歴史事象が読み取れることと、当時の収容所跡が現存することにより、お互いが密接な関係を保持しながら文化財の価値を高めているところに他の遺跡とは異なる大きな特徴があります。

鳴門市教育委員会

俘虜収容所跡の南半分、いかがでしたでしょうか。『バルトの楽園』を見てから訪れると、いろいろなシーンを思い出して楽しめるかと思います。

そういえば昔々、ロケ地も訪れたことがあったことを思い出します。いまは閉鎖されているので、また写真を整理してご覧頂けるようにできればと思っています。