初代は1972年に出来たそうですが、現在の建物は1993(平成5)年に建てられた第2代のもので、美しいデザインの建築が周囲の緑に囲まれてとても絵になります。

ドイツ村公園の後、すぐ北にある鳴門ドイツ館を訪れました。ここは「板東俘虜収容所で過ごしたドイツ兵たちの活動の様子や、地域の人々との交流の様子を展示した史料館」です。

入り口でチケットを購入する際に、写真撮影を申請して許可をもらいます。個人ブログに掲載しても大丈夫とのお墨付きです。せっかくの掲載許可ですので、展示の一部を写真でお楽しみください。ちなみにチケット購入時にJAF会員証を提示すると20%OFFになります(会員含む2名まで)。

Contents

鳴門ドイツ館 外観

記念撮影には絶好のいいお天気です。

2階 史料博物館へ

建物の中に入ると左に受付カウンター、右側はおみやげものなどのコーナーになっています。受付で入館料の支払いと撮影の申請書を書いて、撮影許可のカードを受け取り首にかけます。

「板東俘虜収容所とは −われらバンドー人−」

「われらバンドー人」という、ちょっと意外なサブタイトルですが、「地域の人々との間にも心温まる数々の交流が生まれ、『バンドー』はドイツと日本を結ぶ心の架け橋ともなっている」ということなんですね。

「板東俘虜収容所には、現役の軍人以外に、当時日本・中国などアジア各地から召集された多数のドイツ民間人がふくまれていた。そのため、俘虜の職業も実にさまざまで、収容所全体が多様な技能・知識集団を形成していた。ドイツ兵はそのすぐれた技術や知識を活かし創意あふれた収容所生活を送るとともに、農業・畜産改良・製パン・製菓をはじめ、音楽・体操などにまでおよぶ幅広い「文化」を、地域の人々に伝えてくれた。」

「松江豊寿は、戊辰戦争(1868〜69)で官軍に敗れた会津藩士の子として会津若松に生まれた。職業軍人の道を選んだ松江は、日清・日露の戦役に参戦、「日韓併合」前の韓国駐さつ軍司令官の副官も勤めている。帰国して数年後、青島陥落とともに徳島のドイツ兵俘虜収容所所長となり、さらに板東の所長となる。「ドイツ兵も国のために戦ったのだから」と、敗者への思いやりを知る松江は、下に暖かく上に厳しい、温和で包容力に富んだ人物だった。」

「高木繁は丸亀町(現、香川県丸亀市)で生まれた。松江所長と共に、徳島俘虜収容所から板東俘虜収容所に移り、良き補佐役として収容所運営の支えとなった。語学の天才といわれた高木は、イギリス・ドイツ・フランス・イタリア・ロシアなど7ヶ国語に通じ、堪能なドイツ語で俘虜たちの不満や要望に対処し、収容所当局と俘虜たちとの調整役を務めた。第二次大戦後、旧ソ連の抑留先で死亡したといわれている。」

映画では國村準がいい味で演技していました。

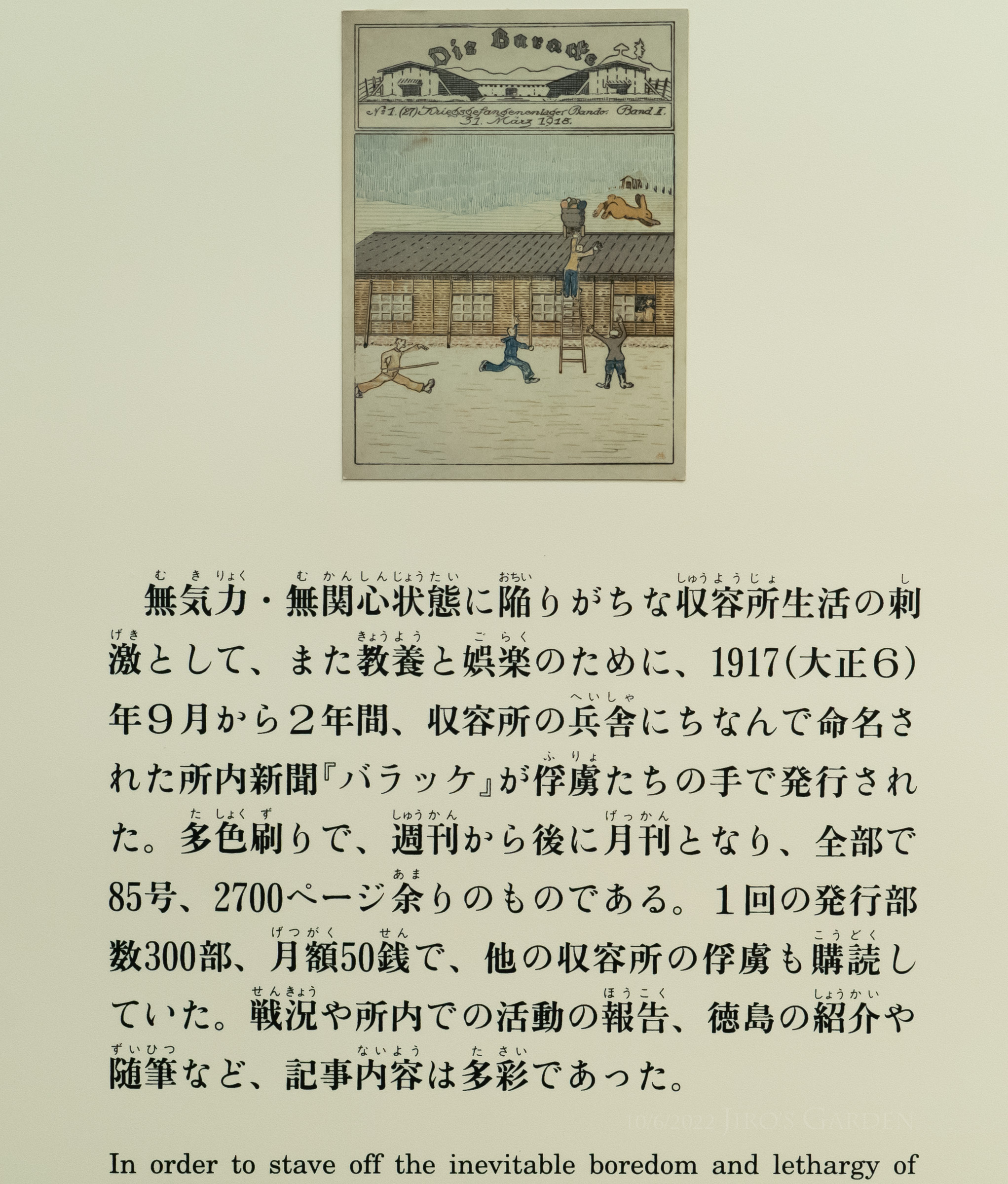

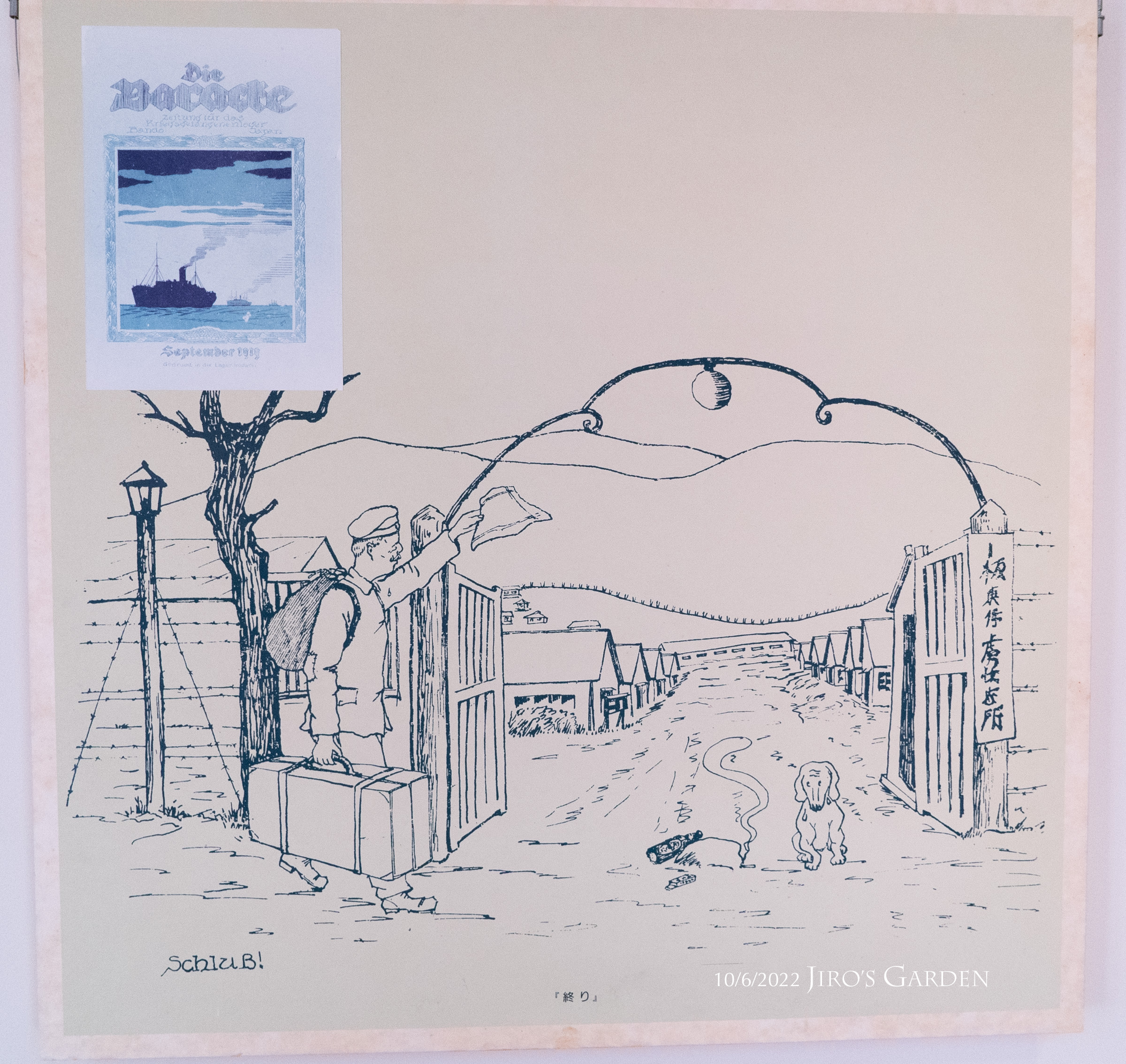

所内新聞『ディ・バラッケ』の世界

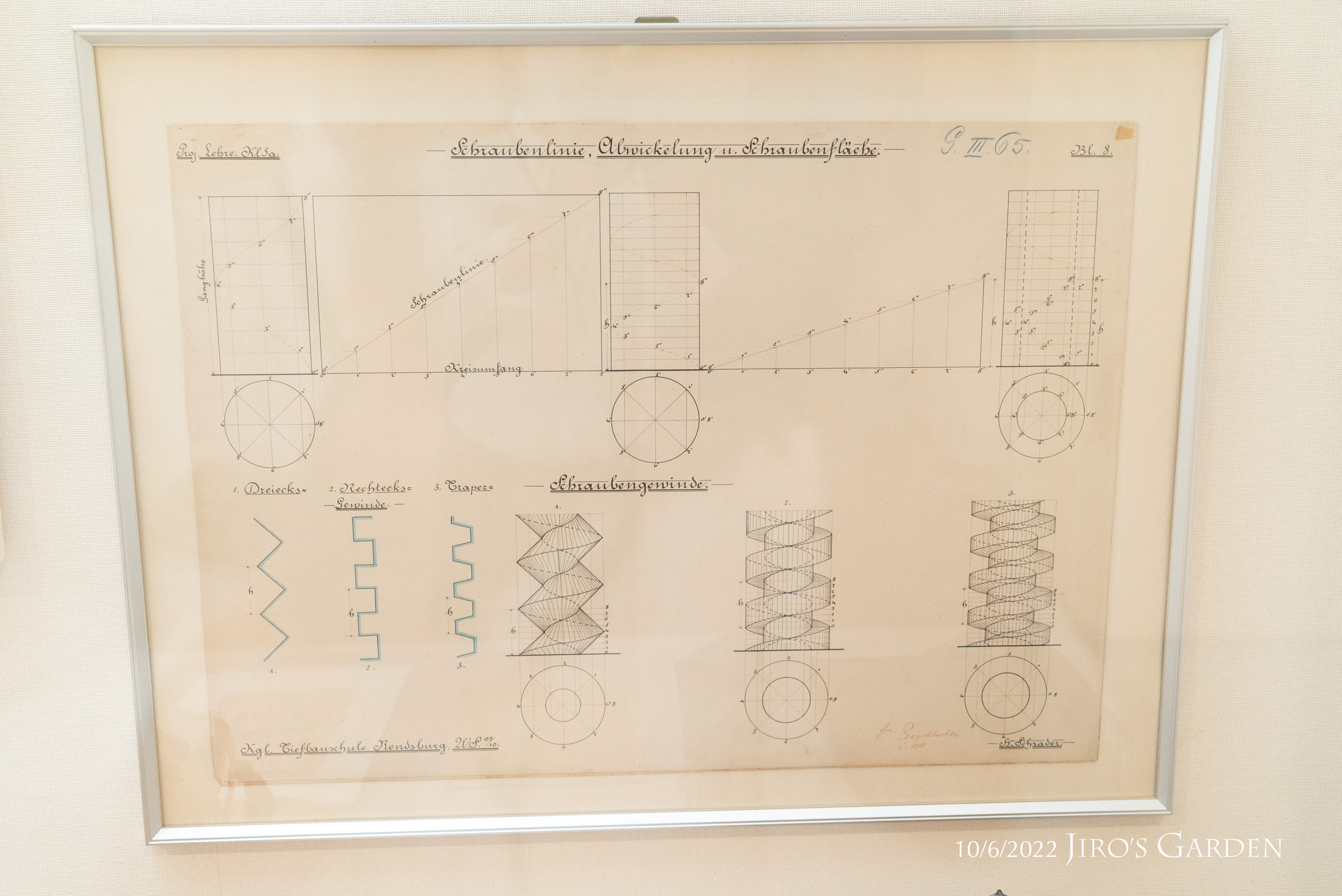

「一種のボランティア活動として、俘虜によっていくつかの橋が造られた。最初に手がけられたのは板東町の要請による木の橋で、近隣の人々も利用した。現在残っているのは、『ドイツ橋』『メガネ橋』と呼ばれるアーチ状の2つの石橋で、上流からも石を集め、一切セメントを使わずに組まれている。素人を交えての仕事だったが、100年たった今でもたわみもなく、ドイツ人の技術と気質を示す貴重な遺産となっている。」

印刷活動

「板東俘虜収容所での印刷方法は謄写版と石版であったが、『バラッケ』をはじめ印刷物の90%以上が謄写版で印刷されている。音楽会や演劇のプログラム、童話の本には6色という多色刷りもある。これらの印刷物は、鉄筆でのガリ版切りからローラーを転がしての印刷まですべて手作業だったが、ガリ版印刷とは思えないほどのできばえであった。最近、板東俘虜収容所で使われた謄写版が、日本製であったことが判明した。」

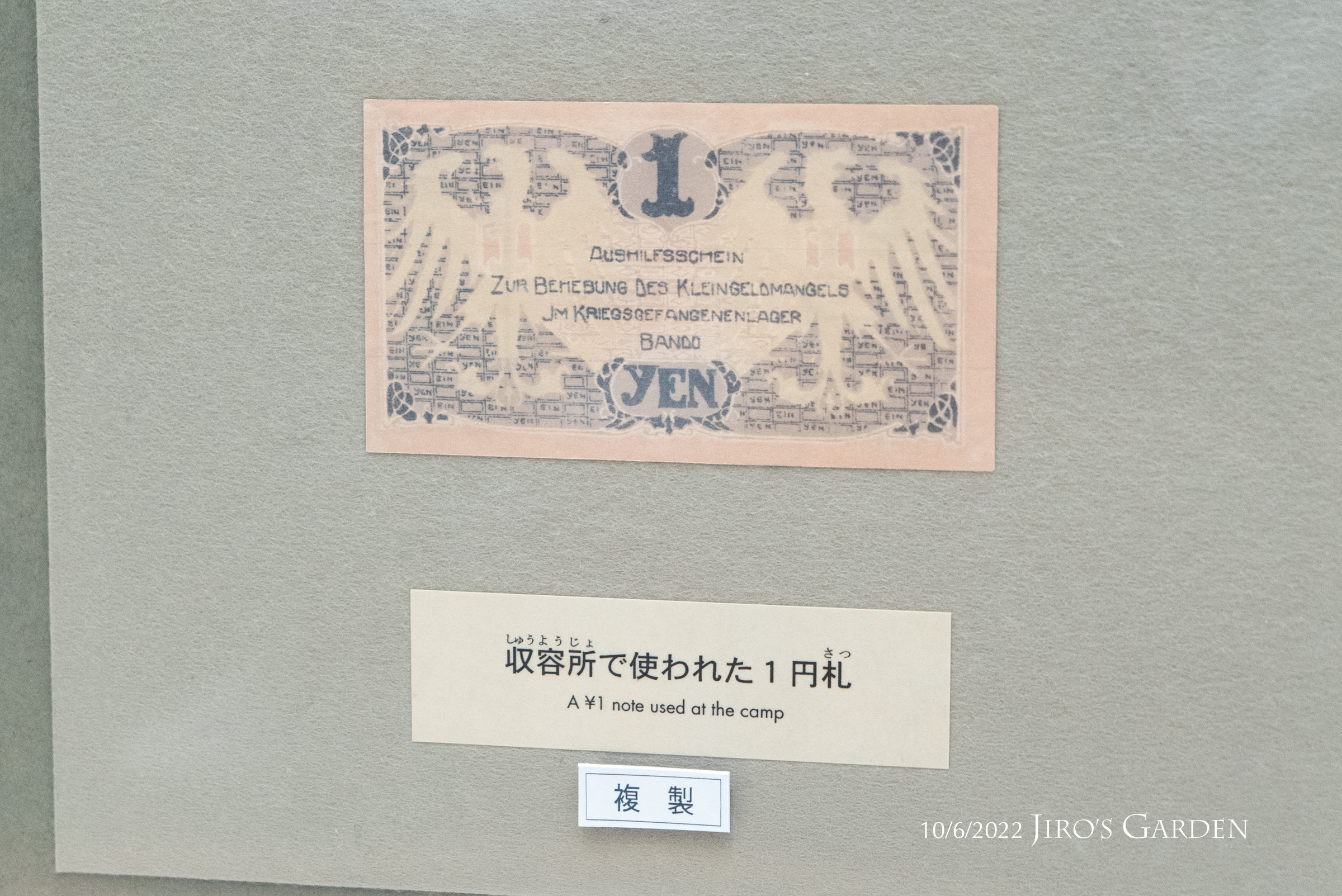

「俘虜たちにとって郵便は故郷への唯一の絆であり、盛んに手紙のやりとりが行われた。1918(大正7)年8月には、俘虜間の通信の必要性も高まり、所内郵便が開かれ、2銭と5銭の2種類の切手が発行された。この切手はそれぞれ750シート、250シート発行されたといわれ、現在でもコレクターの間では『バンドー切手』として珍重されている。」

戦時中でも敵国内との通信が可能であったことに驚きます。

「謄写版印刷機:『ガリ版』の愛称で親しまれていました。コピー機や輪転機の発達で昭和の終りごろには学校や事務室から姿を消しました。上達者は原紙1枚から1,000部の印刷物が刷れたそうです。『板東俘虜収容所』の印刷所での紙の使用量は1917年は35万枚、1918年では55万枚に達し、印刷用のローラーが回転した距離は1918年で1,200コロメーターもあったことが記されています。『板東俘虜収容所』で生み出された多色刷りの技法で最も多く印刷されたものがイベントのプログラムです。所内では頻繁に音楽やスポーツなどのイベントが行われますが、その都度、告知を兼ねたプログラムを作成しています。6色刷りのプログラムを300部印刷するためには、インキをつけたローラーを1,800回まわすこととなり、その長さは1色で79.5m、6色すべてを刷るためには477mを必要としました。」

特色6色印刷とか、なんて贅沢な、と思ってしまいます(笑)。現在のカラー印刷では網点で色分解できるからこそCMYK4色でカラー表現が可能ですが、当時は色分解処理ができませんでしたからね。線画の6色印刷、いろんな意味ですごいな〜のひと言です。

スポーツ活動

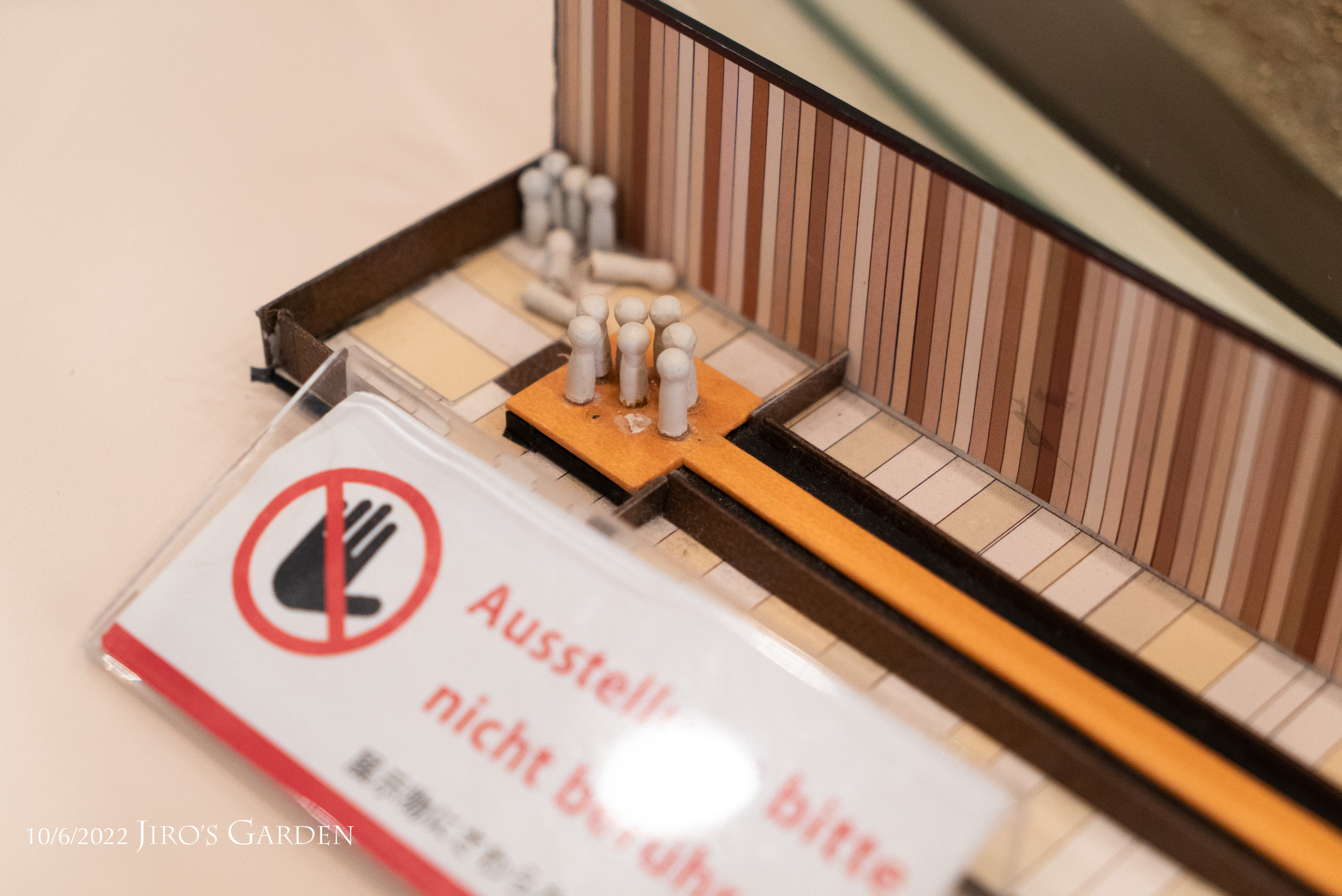

「スポーツはドイツ人の日常生活に深く根ざしており、収容所生活においても意欲的に取り組まれた。所外には運動場が、所内には体操場やレスリング・ボクシングの練習場、有料のボウリング(九柱戯/きゅうちゅうぎ)場、ビリヤード場が造られた。『スポーツ委員会』のもとにサッカー・テニス・ホッケー・体操などのクラブが次々に組織され、多彩な活動を行った。徒歩大会には地域の人々も沿道で声援を送るなど、スポーツを通じての交流も深められた。」

「運動場は、軍の演習場用地として購入した土地のうち、地元住民が耕作地の一部として借り受けていた土地の一部を、ドイツ兵が地元住民から年額241円25銭の賃借料で借地した土地に整備される」とあります。

「第一次世界大戦を終結に導く休戦条約が締結された1918(大正7)年11月以降、『板東俘虜収容所』のドイツ兵のスポーツへの関心は変化していく。

集団での遠足は、1917(大正6)年は散歩を含め4回、1918(大正7)年は散歩を含め8回であったが、1919(大正8)年には爆発的に増加し、遠足は25回・終日遠足は52回と計77回も開催されている。この遠足は、ブッターザック第3海兵大隊第6中隊長が収容所管理者側と交渉し日本兵の引率無しでの行動が認められた。

遠足は収容所周辺の散策だが、終日遠足は北方の山越えで瀬戸内海の櫛木海岸に向かうコースが最も多く、いくつかの四国霊場八十八箇所霊場を廻り背後の阿讃山脈尾根を縦走するコースや、瀬戸内海から小鳴門海峡を経由するなど、その都度コース設定を変えている。

1919年1月から6月までの半年間に実施された41回の遠足と終日遠足に関する統計では、遠足で歩いた平均距離は15.3km・総距離数367km、終日遠足で歩いた平均距離は32.4km・総距離数551kmと記されている。参加者は、遠足で平均92名・合計2207名、終日遠足で平均213名・合計3661名を数えている。また、1919年9月1日の第31回終日遠足において参加者が通算1万人を突破した。」

演劇活動

「単調な収容所生活における娯楽として、演劇活動も活発であった。所内の池のほとりに設けられた野外の舞台や兵舎第1棟内に造られた劇場では、演劇グループが交替で、シェイクスピア、レッシング、ゲーテ、シラーらの作品を毎月のように上演した。女装の俘虜が登場する喜劇や人形劇は特に人気が高かった。『俘虜演芸会』では、体操の演技や音楽演奏などと並んで喜劇も上演され、会場に集まった日本人観客からも盛んな拍手を浴びた。」

「『板東俘虜収容所』には1917(大正6)年10月頃に『演劇委員会』が設けられ、北京大学教授で地質学者だったゾルガー少尉の指導の下、演劇や人形劇の開催と観客の希望や苦情の処理をおこなった。

上演については中止や再演が多くすべての情報が把握できないが、2年8ヵ月の間に人形劇や演芸会を含め70回以上の公演があり、月平均2演目、一週間に約0.54回の割合で実施されていた。

『板東俘虜収容所』で開催された演劇の特徴として、演奏会のようなリハーサルの公演はないものの、一つの公演について好評だったものについては当初予定されていた以上に回数を増やし上演したことである。チケットは10銭から50銭で販売しているが、同じ公演でも開催日によって金額が違う設定となっている演目もある。また、土曜日・日曜日の開催は少なく平日の夕刻以降の開演が多い。

演劇についても合唱と同じように女性役をドイツ兵が担当し演じている。衣装や大道具・小道具については、それぞれの専門技術を活かしてドイツ兵が分担して製作しており、『板東俘虜収容所新聞』1919年9月号に掲載されている演劇の舞台情景画のスケッチ10枚からもその専門性をうかがうことができる。」

ドイツ兵俘虜たちのくらし

「『世界にマツエのような収容所長はいただろうか』と讃えられた松江は、甘すぎる、金をかけすぎるという上からの批判にもめげず、俘虜たちが健全で快適な生活を送れるよう心をくばった。厳しい中にも俘虜のプライドと自主性を重んじて、できるかぎり所内外での自由な活動を認め、うながした。俘虜を人間として心服させたこの管理方針は他の収容所の俘虜からも高く評価され、『模範収容所』として注目された。」

「食卓にはトンカツ、ビール、パン、チーズ、スープなどのドイツ風のメニューが並んでいます。収容所の中では、牧畜や菜園作り、パン作りなど自給自足もしていました。収容所の中には『水晶宮(クリスタルパレス)』という高級飲食店もありました。」

音楽活動

「ドイツ兵俘虜たちは収容所生活のなかでも、その音楽好きの国民性を発揮した。ハンゼン、シュルツ、エンゲルの指揮した3つの交響楽団ばかりでなく、吹奏楽団・室内楽団・マンドリン楽団などが結成され、収容所内外で月平均3回、通算100回ものコンサートが開かれた。当時のプログラムが数多く残されており、ベートーヴェンの『交響曲第9番』をはじめ国内で初演された曲も多く、日本の音楽史上特異な1ページをなしている。」

「一曲歌いたいね、私がギターで伴奏するから」。そう言って日本人にギターを注文した。けれども残念ながらその日本人はドイツ語がまったく判らなかったので、ギターの代わりにチェロをもってきた。これが、われわれのオーケストラの始まりだった。前から2、3丁のヴァイオリンがあり、親切な寄付のおかげでさらに2、3丁のヴァイオリンと1丁のヴィオラが手に入り、今は音楽クラブをもてるようになった。もちろん初めのうちはほとんどのメンバーは、自分の楽器のテクニックをまったく初歩から身に付けなければならなかったが、好きだからといって何でもやれるわけではない。われわれは短時間で、すばらしいことがたくさんできるようになった。(下略)

「われわれの音楽」『トクシマ・アンツァイガー(徳島収容所新聞)』第1号 徳島1915年4月5日より

私は優れた音楽教育を受け、名のあるオーケストラでのみ音楽活動をして参りました。俘虜生活が始まり、最初は3名で活動を始めましたが、現在では45名の楽団員を抱えております。全員が素人です。2週間後に私は、オーケストラをバックにベートーヴェンのヴァイオリンコンチェルトと、ベートーヴェンの第六交響曲を演奏することになっております。去年私は徳川公(徳川頼貞)の前で、私のオーケストラと一緒に共演致しましたが、その演奏の後、彼が私に個人的に話しかけてくれました。オーケストラと私の演奏を褒めて下さいました。(以下略)

エンゲルの第一次大戦後、求職の手紙一部抜粋(1919年10月1日 板東)

訳者;小阪清行氏 出典:チンタオ・ドイツ兵俘虜研究会報 0242号 2006年9月15日付け

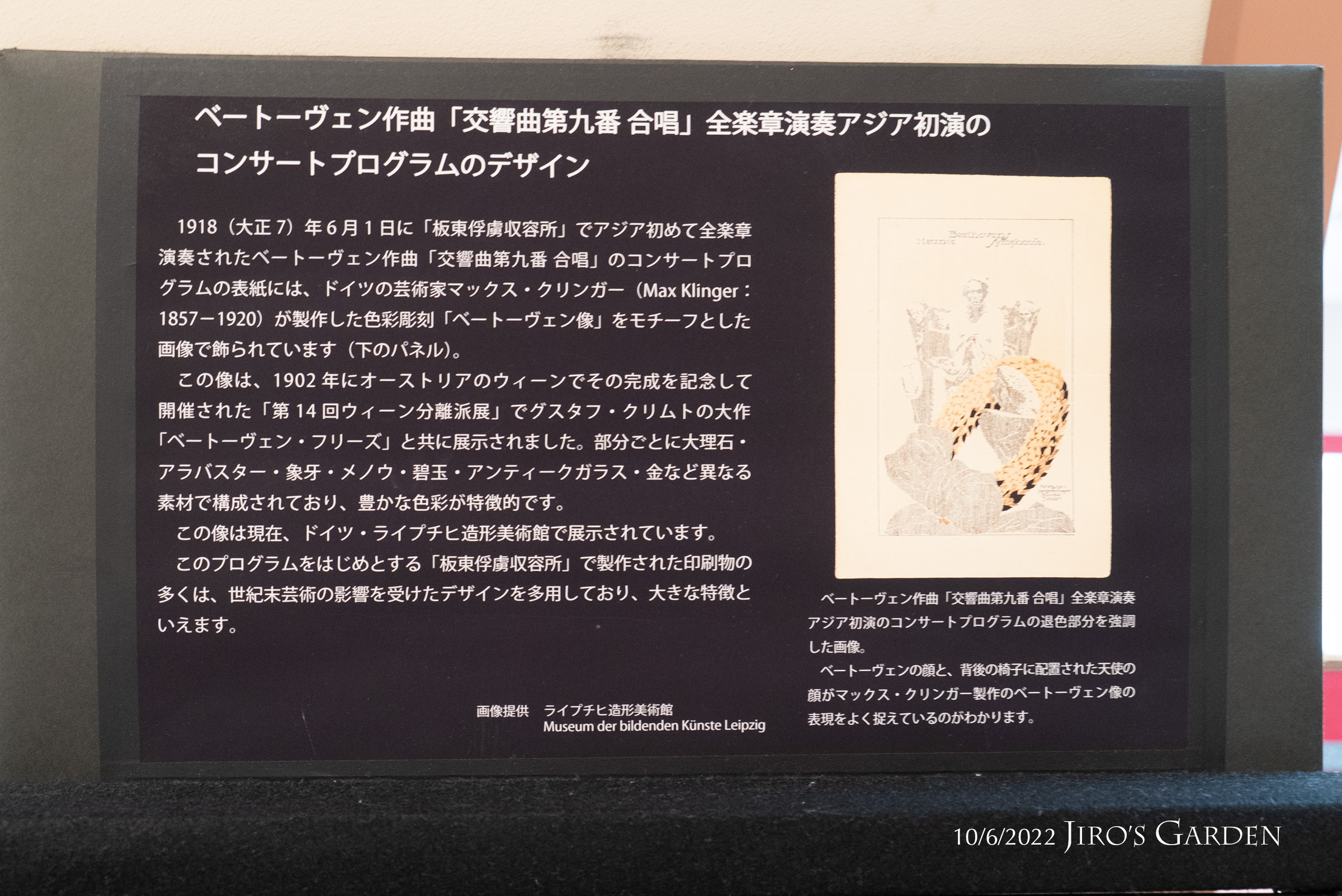

1918(大正7)年6月1日の「板東俘虜収容所」でアジア初めて全楽章演奏されたベートーヴェン作曲「交響曲第九番 合唱」のコンサートプログラムの表紙には、ドイツの芸術家ナックス・クリンガー(Max Klinger: 1857-1920)が製作した色彩彫刻「ベートーヴェン像」をモチーフとした画像で飾られています。

この像は、1902年にオーストリアのウィーンでその完成を記念して開催された「第14回ウィーン分離派展」でグスタフ・クリムトの大作「ベートーヴェン・フリーズ」と共に展示されました。部分ごとに大理石・アラバスター・象牙・メノウ・碧玉・アンティークガラス・金など異なる素材で構成されており、豊かな色彩が特徴的です。

この像は現在、ドイツ・ライプチヒ造形美術館で展示されています。

このプログラムをはじめとする「板東俘虜収容所」で製作された印刷物の多くは、世紀末芸術の影響を受けたデザインを多用しており、大きな特徴といえます。

「ヘルマン・ハウゼンは1918(大正7)年6月1日に開催された徳島オーケストラ第18回コンサートで、アジアで初めてとなるベートーヴェン「交響曲第九番」の全楽章演奏を成し遂げた。

コンサート前日には公開リハーサルもおこなわれるなど、入念な準備のもとで開催されているが、特に合唱の参加者に対しての練習の告知が、所内日刊情報誌『日刊電報通信』に頻繁に掲載される。

最初に掲載される合唱の練習の告知は4月3日で、3日と6日に収容所内の浴室を使用しておこなわれている。これ以降、5月3・7・10・21・24・25・29日にオーケストラとの合同練習が、5月22日にテノールのパート、5月25日はバスのパートの練習がおこなわれている。

合唱はドイツ人捕虜のみで第4楽章「歓喜の歌」を歌うため、女声パートを男声パートにアレンジして歌われた。このため練習に関して参加者に周到な呼びかけをする必要があったと思われる。

徳島オーケストラはエンゲルスオーケストラと並び、収容所内で頻繁に演奏会を開催した。その中で徳島オーケストラは、1918年3月31日の第17回コンサート以降、「交響曲第九番」演奏会までの約2ヶ月間コンサートをおこなっていない。このことから、徳島オーケストラの楽団員は、「交響曲第九番」演奏に向けて集中的に練習を重ねていたことが窺える。

演奏会は前日の5月31日に公開リハーサルを、6月1日午後6時30分から本演奏がおこなわれた。ソリスト4名、合唱には80名、楽団には45名ほどが参加した。

また、公開リハーサル前日の5月30日には、ヘルマン・ボーネル(解放後に旧大阪外国語学校講師)によるベートーヴェンの「交響曲第九番」についての講演が開催されている。」

「お母さん!

雨期が始まった所で、約6週間続き、蒸し暑い雨模様の天気がその特色です。

先週の土曜日にはベートーヴェンの交響曲第九番の演奏会がありました。演奏は大成功でした。特に第3楽章には惚れぼれしました。なんとも言えない安らぎ、なぐさめが流れ出て来るのです。私は元気です。

ヴィルヘルムはもうスイスに着きましたか。心からの挨拶をもって

あなたの ヘルマン ハーケ

1918年6月10日の葉書」

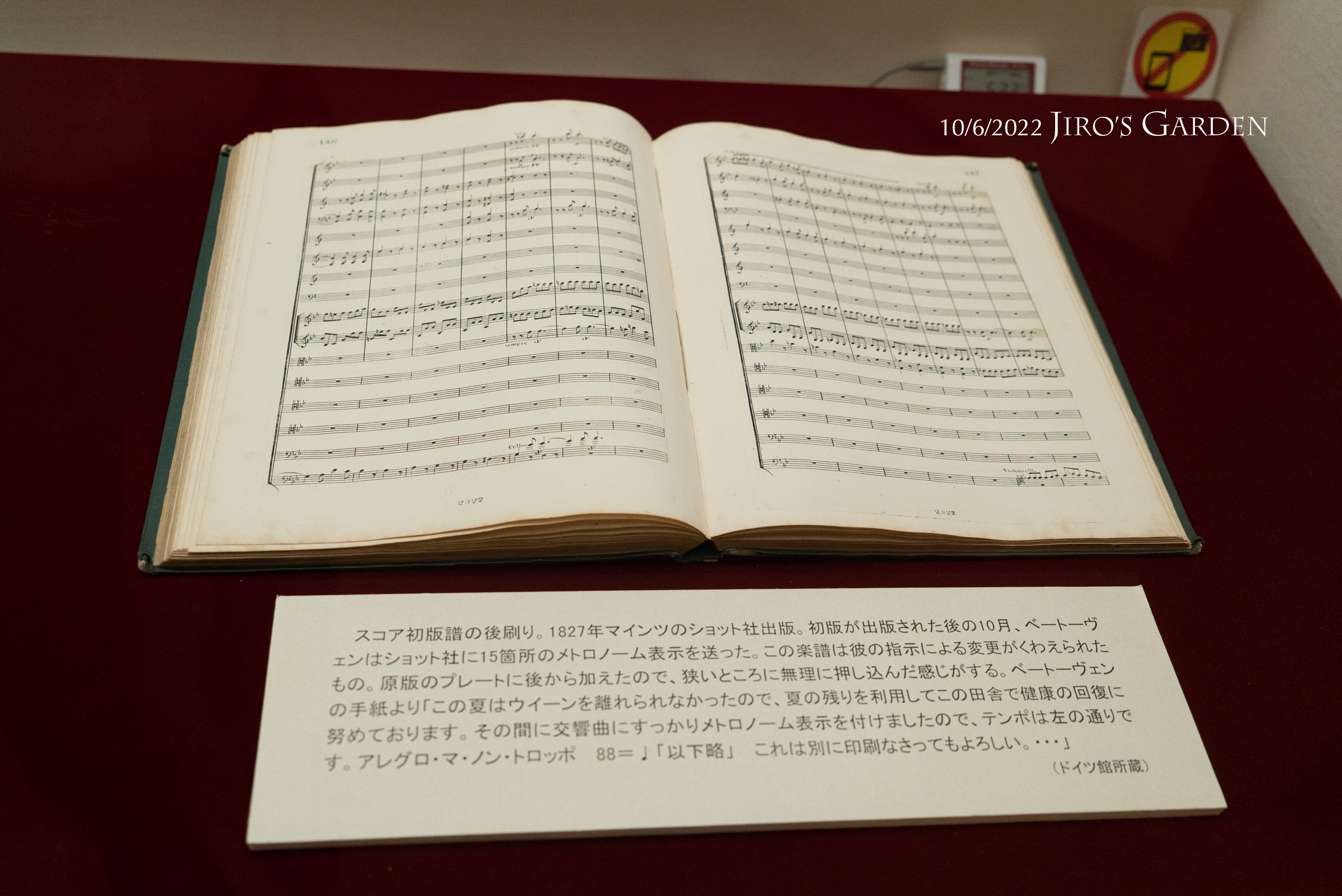

「スコア初版譜の後刷り。1827年マインツのショット社出版。初版が出版された後の10月、ベートーヴェンはショット社に15箇所のメトロノーム表示を送った。この楽譜は彼の指示による変更がくわえられたもの。原版のプレートに後から加えたので、狭いところに無理に押し込んだ感じがする。ベートーヴェンの手紙より『この夏はウィーンを離れられなかったので、夏の残りを利用してこの田舎で健康の回復に努めております。その間に交響曲にすっかりメトロノーム表示を付けましたので、テンポは左の通りです。アレグロ・マ・ノン・トロッポ 88=♩(以下略)これは別に印刷なさってもよろしい。…』」(ドイツ館所蔵)

地域社会との交流

「催し物を通じての交流:地元はもとより、県外からの見物人も詰めかけた俘虜主催の『板東俘虜製作品展覧会』、徳島市内の劇場で開催され大盛況であった『和洋大音楽会』や『俘虜演芸会』など、俘虜たちと地域の人々との交流は、多彩な催しを通じて深められた。これらの催し物は、会場に集まった日本人にとって、俘虜たちの文化活動をじかに体験し、ドイツの文化を理解する絶好のチャンスだった。」

「技術を通しての交流:当時のドイツはすでに重工業化を終え、高度な科学技術・生活文化が咲き誇っていた。板東俘虜収容所のドイツ兵の半数は予備役であり、専門的な知識や技術を持つ人が多かった。このため、地域の人々に対し、牧畜・製菓・西洋野菜栽培・建築など、さまざまな先進技術を指導し、西洋文化の普及につとめた。一方板東の人々は、地元の伝統工芸である大谷焼を教えるなど、技術を通しての交流が生まれ、友情を育む大きな要因となった。」

「『獨逸軒(ドイツけん)』:藤田只之助は、収容所の製菓店『ゲーバ』のH.ガーベルにパンとお菓子作りの手ほどきを受けた。わずか半年で技術を身につけた只之助は、徳島市内にパンとクーヘンの店『獨逸軒』を開き、ドイツ風味の味と香りを市民に広めた。只之助は1945(昭和20)年に世を去り、店も同年の戦災で姿を消した。しかしその技術は弟子の岡高義(おか たかよし)によって受け継がれ、『ドイツ軒』(鳴門市)として伝統が守り続けられている。」

「地域の人々との交流:板東では俘虜と地域の人々との間で物心両面にわたる盛んな交流が行われた。櫛木海岸での海水浴や遠足では、微笑ましい交換風景が各所で見られ、民族の違いや交戦国という垣根を越えた人間としての心のふれあいが深められた。板東の人々は俘虜を親しみをこめて『ドイツさん』と呼び、彼らのもたらす先進的な異文化に目をみはった。また俘虜たちは板東の異国情緒にひかれ、地域の人々をモデルに写真やスケッチを残している。」

俘虜の解放

「俘虜の解放は、母国が連合国側に回ったイタリア系が最初である。板東に移ってまもなく、1917(大正6)年6月のことであった。終戦翌年の1919(大正8)年6月からはポーランド系・ベルギー系、さらには国境変更などを控えたアルザス・ロレーヌ、シュレスヴィヒの人々が相次いで帰国した。板東の中心をなしたドイツ兵が解放されたのは、同年末から1920(大正9)年1月にかけてで、63名が希望してそのまま日本に留まった。」

「その後の俘虜たち:1919(大正8)年のクリスマスの前後に板東の俘虜の過半数は開放され、第1次送還船豊福丸(ほうふくまる)を皮切りに祖国に向かった。彼らは船上で新聞『帰国航』を発行し、祖国再建の希望に燃えていた。しかし彼らを待ち受けていたのは、廃虚と化した故郷であり、近親者の死であり、縮小された領土と支払い不能な賠償金だった。これらは、恐慌ともからんで新生の共和国をゆるがし、のちのナチズム台頭の伏線ともなった。」

その他

「第九初演100周年を迎えて:『第九』全楽章演奏から100周年目の2018年6月1日、鳴門市は当時の演奏の再現コンサート『よみがえる第九演奏会』が開催された。コンサートには、元ドイツ兵捕虜の子孫を招き、父や祖父から何度も聞いた板東の思い出話と重ね合わせながら、ドイツ兵の慰霊碑への献花と、父や祖父がドイツ館に託した数々の思い出の品と対面した。

この100周年事業に合わせ、スイス在住の子孫ペトラ・ボルナー氏から祖父がデザインし大切に守られてきたイベントプログラムと所内新聞が寄贈された。

また、ドイツ館前広場には『松江豊寿銅像建立実行委員会』の活動により建立された収容所長松江豊寿の銅像除幕式が松江氏の子孫とともに執りおこなわれた。

2018年10月15日には『板東俘虜収容所跡』が、第一次世界大戦に関する遺跡として希少なものであるとともに、交戦国間における文化交流を象徴する遺跡として評価され国史跡の指定を受けた。」

「ドイツ兵の慰霊碑がつないだ交流の復活:板東俘虜収容所は閉所後の1920(大正9)年6月、敷地内に残された兵舎を陸軍演習場の施設として使用することが許可されたことで、第二次世界大戦終結まで陸軍の施設として使用された。第二次世界大戦終結後は、大陸からの引揚者の住宅として活用されるが、ここで暮らすこととなった髙橋春枝夫妻は、住宅北側の池のほとりに見慣れない異国の文字が刻まれた『碑』を見つける。これが『板東俘虜収容所』のドイツ兵捕虜が解放される前に、板東・丸亀・松山の各『俘虜収容所』で亡くなった11名を慰めるために建設された『ドイツ兵の慰霊碑』であった。

この慰霊碑を建設するにあたり一部のドイツ兵捕虜から、敵国の地に仲間の慰霊碑を残して帰ることへの反対意見があったものの、1919(大正8)年2月17日に建設作業が始まり、8月31日には松江所長も参列た完成式典が挙行されている。

髙橋夫妻は、大陸で亡くなった仲間たちへの思いや、夫の敏治氏のウズベキスタンで同じ捕虜として収容されていたドイツ兵との交流の思い出が、板東の地からドイツに帰ることができなかったドイツ兵の思いと重なり、慰霊碑を生涯をかけて守っていくことを決心した。

活動を始めて13年目の1960(昭和35)年10月、この活動が新聞で報道されたことがきっかけとなり、ドイツ駐日大使W.ハース夫妻らが11月29日に『ドイツ兵の慰霊碑』への献花と髙橋夫妻に感謝の気持ちを伝えに収容所を訪れた。」

「ハース大使の来訪から約1年後の1962(昭和37)年1月、元ドイツ兵捕虜エドアルド・ライポルト氏から、ドイツの日本大使館を通じて大麻町役場(当時)に一通の手紙が届く。そこには『収容所や慰霊碑が今どうなっているのか知りたい』、『年に一回程度、当時のドイツ兵仲間と会合を開き、当時の思い出を語っており、今度は自由な身で日本を訪れることがわれわれの願いである』と書かれていた。

ライポルト氏は大麻町からの返信で、髙橋夫妻たちの手で慰霊碑が守られていることを知り、元ドイツ兵捕虜の会合で仲間に伝えた。慰霊碑が地元の住民の手で守られていることを知った仲間たちは、慰霊碑を保護する活動に対して感謝の手紙や寄付金、そして当時の写真や印刷物などを大麻町に送ることとなる。また地元では、元ドイツ兵捕虜から送られた『板東俘虜収容所の記録』を後世に伝え残すため、記念館建設の気運が高まるのであった。」

「大正時代の牛乳の販売は、『牛乳搾取規則』(明治22年)によりガラスビンに入れて販売することが定められた。それより前は、販売者が木桶や金属製の容器を担ぎ、おのおのの家にあるナベやドンブリなどに柄杓で量り売りをしていたが、衛生面に問題があったため、規則制定後からガラス容器を使用することになる。

ここに展示する牛乳ビンはガラス製で、容量は90ml(5杓)である。このサイズのものは『牛乳搾取規則』制定以降、昭和初期頃まで使われていたとみられる。」

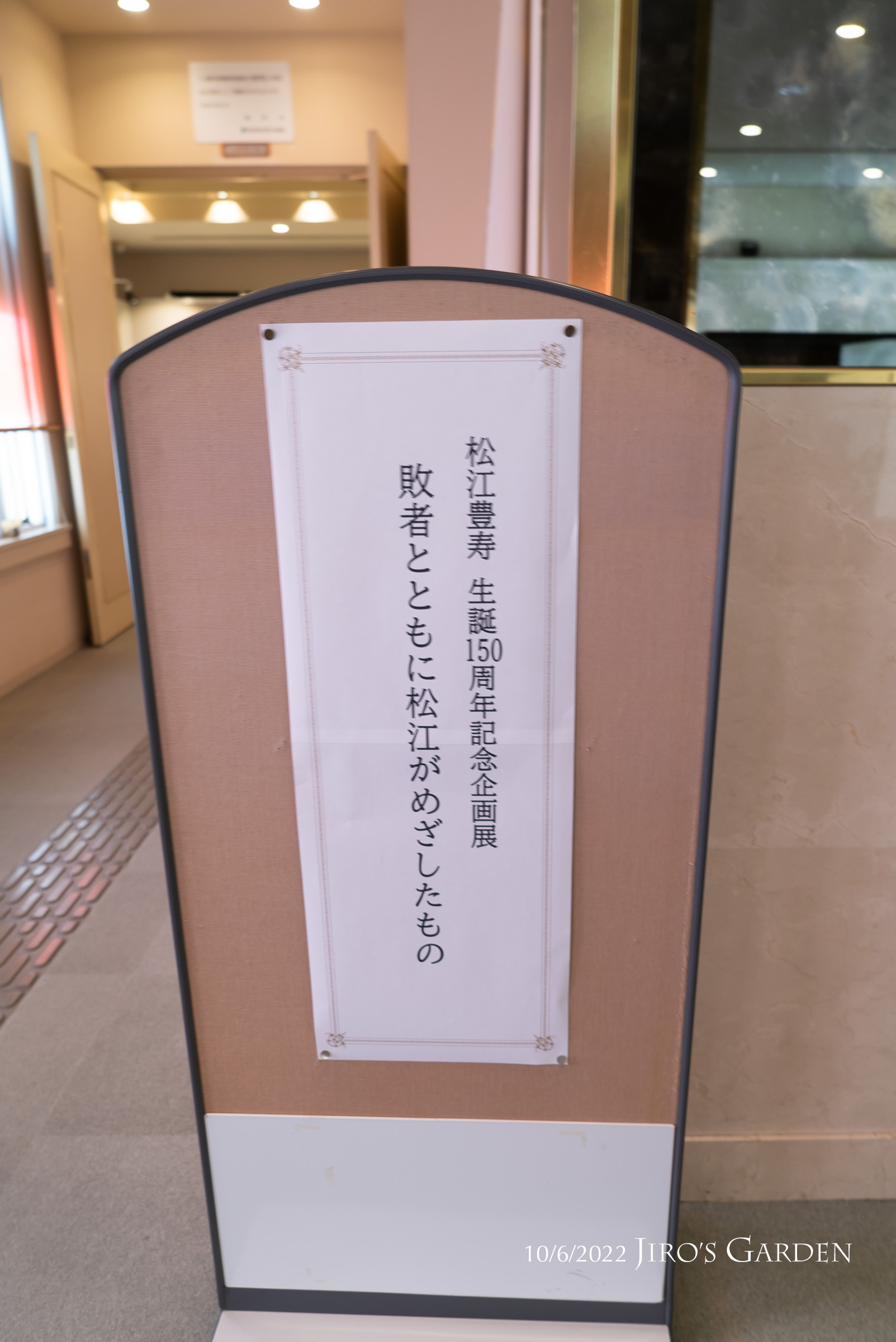

松江豊寿 生誕150周年記念企画展「敗者とともに松江がめざしたもの」

同じフロアの奥の部屋で特別展が開催されていました。

「はじめに:松江豊壽は会津出身の軍人で、第一次世界大戦で日本の捕虜となったドイツ兵を収容した徳島、板東の両収容所の所長を勤め、捕虜の取り扱いに関する国際法規を遵守し、人道的な待遇を維持することに努めたことで知られる人物です。

しかし、いくつか残る履歴書から陸軍時代の勤務地と表彰歴を知ることはできますが、自身の行動を記した日記や回想録などの記録を残さなかったため、豊壽本人のさまざまな事案に対する胸のうちを知るてがかりはありません。

そのような中、豊壽の日本陸軍の標準的な捕虜の取り扱いを上回る対応について、感謝の言葉が捕虜側の記録に書き残され、また、その対応は最終的に軍部に評価されていた事が、捕虜の取り扱いに関する報告書から窺うことができます。

今回の企画展は、松江豊壽の生涯150周年を記念して開催します。豊壽を取り巻く様ざまな立場の記録と、「ドイツ兵の慰霊碑」建設と「白虎隊墓地」拡張事業に尽力した姿から見える豊壽の敗者への想いが伝われば幸いです。」

以下、「家族の記憶1」パネルから転載します。

豊壽は死別した妻ヨシとの間に一男、妻うたとの間に三男一女を授かります。豊壽が板東俘虜収容所に勤務していた時期は、まだ幼少であったため、子どもたちは当時の父の言動について多くは記憶していません。

そのような中、長男智寿は、父豊壽について、

ヒューマニズムというような今日的な言葉よりも『武士の情け』という言葉の方が(父の場合)一番ぴったりしているように思います。(父は)武士らしい厳しさと、強い正義感を持つ反面、人間を全面的に信頼し、情にはひどくもろいところがありました。

と証言しています。

長女寿子は父豊壽との思い出を

- かなり自己規制の強いタイプの人であったらしく、勲記・表彰に関しても、周囲の人が「もっと上のものがもらえたのに」と残念がっても、父は「自分が表彰関係の仕事をした経験があるから、かえってやりにくい…」と控え目であった。

- 若い頃から、自分の意見が正しいと思えば、ときに上司に盾つくことがあっても、部下をつねにかばうという姿勢が基本にあった。

- 家族思いで、ドイツ人捕虜からソーセージ、ハム、ケーキ等、贅をきわめた品々が届けられた。

- 母もドイツ人捕虜から各種調理法を習った。

- 子どもたちも食卓の雰囲気を好み、だいたい食堂に残った。

- 新人の女中が、楽しそうな食卓の雰囲気に「何のお祭りですか」と尋ねるほどであった。

- 自分の子どもたちには厳しくない。「勉強しなさい」などと言われた記憶がない。

- 趣味は囲碁。

と語っています。

自分には厳しい反面、家族にはやさしく、職場では部下を大事にする姿勢を貫いていたことが印象に残っていたことが判ります。

部下が伝える豊寿が管理した収容所の雰囲気2

龜谷友二郎軍曹の証言1

木越中尉と同じ1918年の11月に着任した龜谷友二郎軍曹は、『行路七十五年』と題した自分史ノートに板東俘虜収容所での捕虜の管理方針や思い出話をいくつも語っています。

その中で、収容所の管理方針については、

収容所の治安は日本側が担当するが、一般行政面は捕虜のドイツ人青島民生行政官ギュンター提督をはじめ、日本や支那青島に在勤していたドイツ会社重役や社員の予備、後備兵役と南洋駐屯海軍部隊(第三海兵大隊)将兵たちが、自治制でもって行うことを許されていた。

所内の山の中腹には沢山の別荘の外、工場・作業場・養豚場・食品加工場などの建物が立ち並んでいた。また、劇場、遊技場、料理屋、洗濯屋、写真屋、雑貨屋などシャバと同じ様に店舗が並ぶ商店街が作られており、我々所内日本側勤務者でも、暇があれば所内劇場へ外国映画やドイツ芝居を観に行ったり、料理屋へ一品料理の美味い物にありつきに行ったものであった。

と、板東俘虜収容所での生活が捕虜の権利を最大限尊重した、捕虜たち自身の組織的な管理により運営されていたことを裏付ける記述が見られます。そして捕虜が経営する各種店舗は内向きなものではなく、管理者側の書所員も受け入れるものであったことが分かります。

周囲の史料から、松江豊寿や収容所の側面が立体的に理解できる展示となっていました。

エントランスから外へ

鳴門「わんわん凧」の歴史

[展示パネルより転載]今から約320年前(江戸時代・元禄5年)大工の棟梁・又左衛門が鳴門市撫養(むや)町岡崎の蓮花寺再建の棟上げの余興として、宇陀紙(うだがみ)50枚貼りの丸凧を揚げたのが始まりとされている(このとき、白い祝い餅が朱塗りのわんに盛って出されたのをヒントに丸凧の周囲を赤く塗って揚げたところ、おわんを2つ重ねたように見えたことから「わんわん」と呼ぶようになったちいわれている)。

わんわん凧揚げが最も盛んであったのは、昭和9年から11年頃で、当時の「凧番付」には82の凧の数が載っており、大きなものは直径12間(約20m)重さ5トンもあった。「まぜ」(南東の風)が吹く季節ともなれば、仕事の途中でも、各地から大八車を幾台も連ねて、鳴門市里浦町の広戸海岸(当時)で大凧揚げに興じた。

この凧揚げも戦争で中断され、戦後は趣味の多様化や海岸の減少によって衰退したが、伝統を今に伝えようと、昭和40年代に「鳴門大凧保存会」によって復活され、毎年11月に鳴門ウチノ海総合公園で「鳴門凧揚げ大会」が開催されている。

展示のわんわん凧は鳴門市大凧保存会によって製作、寄贈されたもの。

1997年に鳴門市制50周年を記念し、ドイツ人彫刻家ペーター・クッシェル氏により制作されました。また、像の裏には、「第九」アジア初演80周年と95周年時の「第九」演奏会の記念陶板を設置しています。

鳴門ドイツ館、いかがでしたでしょうか。たくさん引用させていただきましたが、それでもほんの一部です。奇跡的な運営だけでなく、後世に再発見される過程もまた奇跡的で、その素晴らしさの一端でも感じ取って頂ければ幸いです。徳島へ行かれた際はぜひお立寄りいただければと思います。

〈鳴門市関連の記事〉