ゴールデン・ウィーク、1日くらいはどこかに行きたいね、ということで今回は奈良県の室生寺へ行ってきました。

シャクナゲと五重の塔が美しく、「女人高野」と言われているお寺、というくらいの知識しかなく、どんなところか楽しみです。

Contents

池田から室生寺へ

朝7時30分に出発。阪神高速「長田」から近畿道〜西名阪のルートです。

天理SAで小休止していると緊急車両が2台サイレンを鳴らしながら通り過ぎる音が。

嫌な予感の通り、事故渋滞発生です。わざわざGWの朝早くから事故せんでもええやん(とほほ)と思いつつ2〜3kmほど渋滞にたらたら付き合います。アルファードっぽい高級ワンボックスカーが2台接触の模様。たのむわ。

そのまま名阪国道に接続し、道の駅針テラスから一般道を南下。まだ交通量も少なくスムーズです。

この道(R369=思わずサブローキューと読んでしまいますw+県道28+R165)が思ったより長く続き、「室生寺入口」交差点を右折せずにR165を直進(吉野室生寺針線は通らない)、逢瀬大橋から室生トンネルを抜けて到着するルートとなりました(NAVIの言いなり)。

9時20分ごろの到着で、渋滞のお陰で20分ほどのロスです。今の時期は朝8時30分から開門しているそうです。

こういう場所へは可能な限り朝早く着いて、お昼過ぎには帰途に就く。1日に1箇所だけにしておく、というのがわが家の基本ポリシーです(笑)。

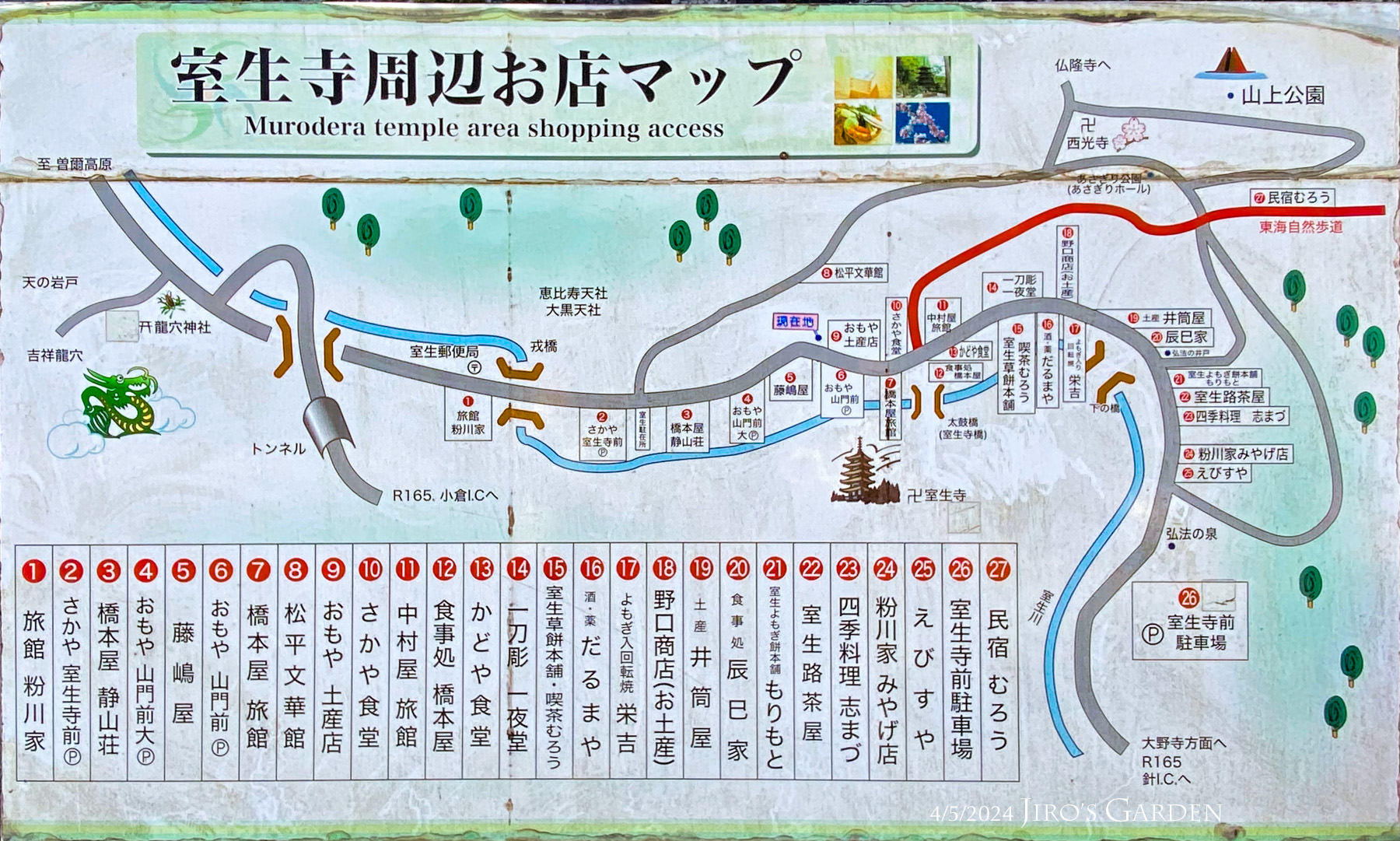

駐車場は「おもや室生寺山門前第2駐車場」へ入れました。(第一の方が近いですが台数少ないです。第2でもたいした距離ではありません)

たぶん初の宇陀市、ですが、MAPを見ると「やまなみロード」とか八咫烏神社とか松山城跡とか、気になるところがいろいろありますね。

太鼓橋から受付へ

駐車場から歩くほどもなく、すぐに入り口である太鼓橋が目に入ります。

表門は一般客には閉鎖されているので、参道を通って受付へと向かいます。

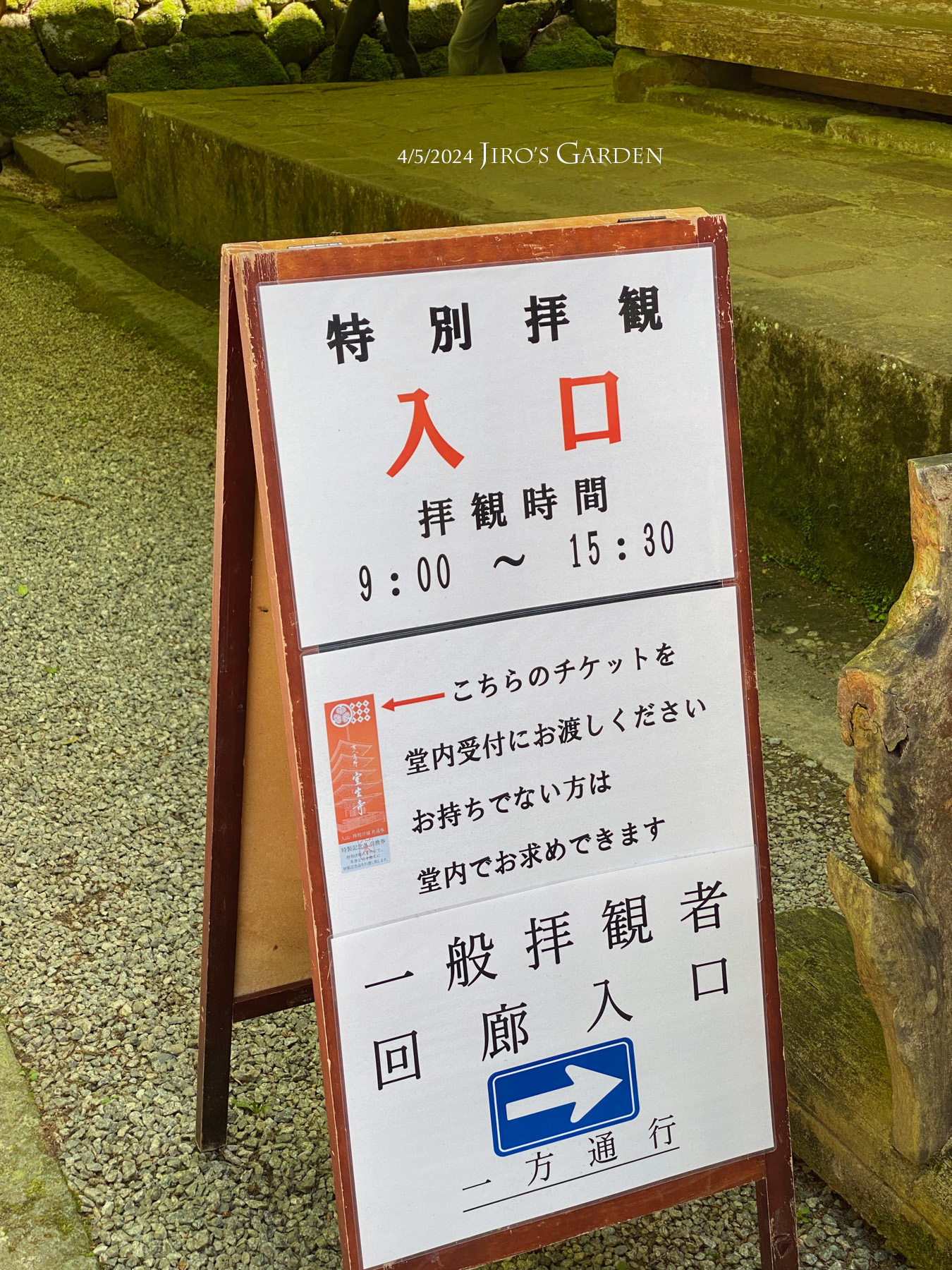

入山券600円、宝物殿400円、金堂特別拝観500円、お稼ぎです。

室生赤目青山国定公園周遊図

室生赤目青山国定公園の特徴である太古の火山活動が創り出した壮大な岩壁や急峻な渓谷、幻想的な滝——。霊地として修験者(山伏)や伊賀流忍者が修行したと伝わり、山岳信仰ゆかりの地も数多く残ります。その神秘的な自然の姿を目の当たりにすれば、古から人々がこの地を崇め敬意を表してきた理由がきっと分かることでしょう。

スピリチュアルスポットを結ぶ神秘と安らぎに満ちた道を一歩一歩進めば、いつしか自然と一体となって自分と向き合える静寂な時間が訪れ、心身ともに清々しい気持ちへと導いてくれます。室生寺

古より女性の参拝が許された「女人高野」として名高い室生寺は、修験道の開祖「役行者(えんのぎょうじゃ)」が開いたとも伝わる山岳寺院で、五重塔や金堂、仏像、寺宝などはどれも超一級の文化財。石南花に代表される花の寺としても愛されています。赤目四十八滝

看板より

赤目四十八滝は、古くから修験者や伊賀流忍者が修行した地。幾重にも滝が連なる起伏にとんだ険しい地形は、まさに格好の修行場でもあったのです。現在は、約4kmの及ぶ遊歩道があり、四季折々に多彩な滝めぐりを満喫できます。

赤目四十八滝とか、そんなんあるんか!と、このブログを書きながら気付きます(笑)

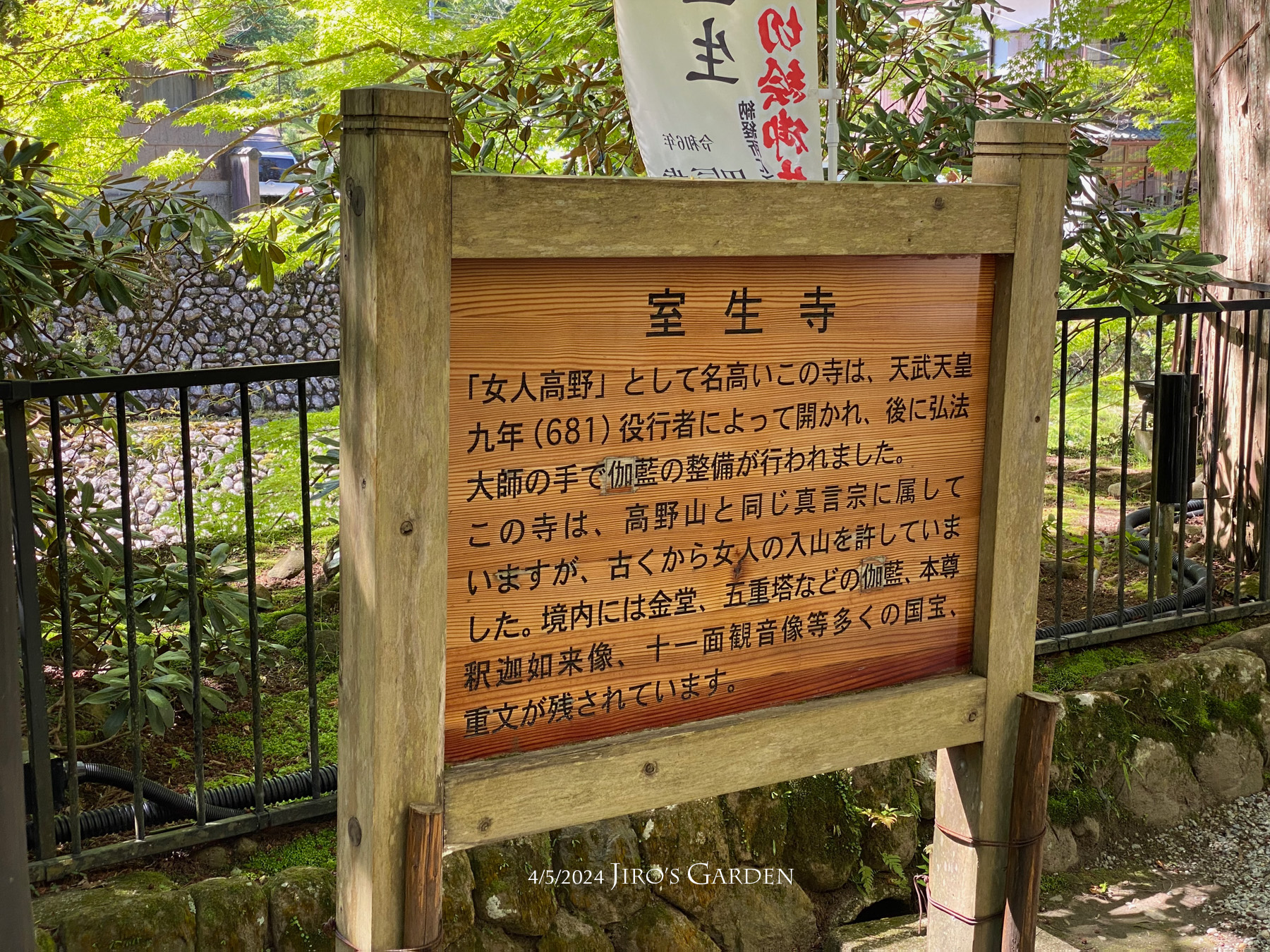

室生寺

看板より

「女人高野」として名高いこの寺は、天武天皇九年(681)役行者によって開かれ、後に弘法大師の手で伽藍の整備が行われました。

この寺は、高野山と同じ真言宗に属していますが、古くから女人の入山を許していました。境内には金堂、五重塔などの伽藍、本尊釈迦如来像、十一面観音像等多くの国宝、重文が残されています。

仁王門から金堂へ

受付を過ぎると、立派な門が目に入ります。仁王門だそうです。

この立派な「仁王門」は元禄時代に焼失し、なんと昭和40年(1965年)11月に再建されたとのことです。

この仁王像も仁王門とともに再建とのこと。赤鬼青鬼ですね。

金堂〈国宝〉平安時代初期

室生寺パンフレットより

正面側面ともに五間の単層寄棟造りで、屋根は杮葺き(こけらぶき)、内陣は、釈迦如来立像(りゅうぞう)を中心に、向かって右に薬師如来立像、左に文殊菩薩立像の三尊が並ぶ。その手前には薬師如来の従者である十二神将立像の内、子神(ししん)・丑神(ちゅうしん)・午神(ごしん)・申神(しんしん)・戌神(じゅっしん)・亥神(がいしん)の六体が安置されている。

釈迦如来立像〈国宝〉平安時代初期 木造 像高234.8cm

室生寺パンフレットより

平安時代初期を代表する榧(かや)の一木(いちぼく)造りで、均整のとれた堂々とした姿である。朱色の衣は流れるような独特の衣紋(えもん)で、連波式(れんばしき)と呼ばれる。光背(こうはい)は華やかな繧繝彩色(うんげんさいしき)が用いられ、印相(いんそう)が同じ七仏(しちぶつ)坐像と宝相華(ほうそうげ)や唐草文が描かれている。

薬師如来立像〈重要文化財〉 平安時代初期

文殊菩薩立像〈重要文化財〉 平安時代初期

十二神将立像〈重要文化財〉 鎌倉時代

室生寺、本堂へ

金堂から本堂へはすぐです。ちょっとずつ、階段を上らされます。

同じ様なアングルばかりですみません(^^;

本堂(灌頂堂 かんじょうどう)〈国宝〉鎌倉時代

室生寺の本尊、如意輪観音菩薩像(にょいりんかんのんぼさつぞう)が安置される本堂で、悉地院(しっちいん)の扁額(へんがく)が掛けられている。真言密教の師資相承(ししそうしょう)を認証する法儀である灌頂(かんじょう)を行う堂で、延慶(えんぎょう)元年(1308)の建立。五間四方の入母屋造りで、内陣と外陣は板扉で仕切ることができる。和様と大仏様の折衷建築様式である。本尊 如意輪観音菩薩像〈重要文化財〉平安時代 木造 像高78.7cm

室生寺パンフレットより

灌頂堂内陣の厨子に安置。榧(かや)の一木(いちぼく)造りで穏やかな作風である。観心寺(かんしんじ/大阪府)、神咒寺(かんのうじ/兵庫県)の如意輪観音とともに日本三如意輪と称される。

本堂から五重塔へ

五重塔の階段下からの写真は何度となく目にしているので楽しみです。

五重塔〈国宝〉平安時代初期

室生寺パンフレットより

総高16.1メートルで、屋外に建つ五重塔では国内最小である。勾配がゆるく軒の出が深い檜皮葺き(ひわだぶき)の屋根は、朱塗りの柱や白壁と心地よい対照を保つ。平安時代初期(800年頃)の建立で、室生山中最古の建物である。塔頂上の相輪(そうりん)は、九輪(くりん)の上に普通は水煙(すいえん)を置くが、水瓶(すいびょう)を載せて、風鐸(ふうたく)が吊りめぐらされた天蓋(てんがい)を作る。他に類のない珍しい塔である。平成10年(1998)の台風により大きな損傷を被ったが、その二年後に修復された。

いよいよ奥之院へ、ダイハードの始まりです

せっかく来たんだから、奥之院も見ておきたいよね、とその距離と400とか500とか言われる階段の段数に逡巡しながらも決心します(笑)

400段と500段とか書かれていますけど、ほんまに数えた人おるんかい(笑)

賢明にも途中で断念するご老人もいるようです。子どもを抱えてのぼるパパとか、信じょれんわ…

奥之院 御影堂〈重要文化財〉鎌倉時代

室生寺パンフレットより

五重塔からさらに奥へ、杉木立に囲まれた険しく急な石段を上りきると、舞台造りの位牌堂(いはいどう)と弘法大師像を安置する御影堂(みえどう)がある。方三間(ほうさんげん)の単層宝形造り(ほうぎょうづくり)で、厚板段葺き(あついただんぶき)。頂上に石造りの露盤が置かれている。他に例を見ない珍しい建物である。

しばらくは息が切れるというよりも心臓が酸素の供給を賄い切れずに機能停止してしまいそうなほどヤバかったです(笑)

椅子に腰掛けて10分ほど休憩してようやく回復。

気持ちの良い景色を眺めて、またあの階段を下ります。ダイハード、死ぬまでヤレよ!と…

奥之院から戻ります

仁王門です。もう、ひざが笑ってるけど達成感しかありません(笑)

室生寺寳物殿

寳物殿パンフレットより

室生の山は、奈良時代すでに『古事記』や『日本書紀』に登場する水を司るオカミ(龗、龍を意味する)の神を祀る聖地(ミムロ)であったと考えられます。桓武天皇の治世へ移り、平安遷都を境に勅(みことのり)による山内最古の五重塔の造営が始まり、以後、金堂や弥勒堂の建立など伽藍が整い、鎌倉時代後期に至って本堂が灌頂堂として再建され、御影堂も建立されました。千年以上の時を経て、各堂に伝わる仏像仏具の文化財は、山内の寒暖差と湿度変化に耐えながら、修復により辛うじて守られてきました。しかし、このたび各堂の本尊はそのままに、他の文化財を永く良好な状態で後世に伝えるため、寳物殿の建設を発願し、令和の代を迎えて、皆様から寄せられた浄財を以て立派な施設が完成いたしました。合掌

大本山 室生寺

宝物殿には十二神将立像の残り六体も展示されていて、間近に見ることができました。表情が豊かでなかなかに興味深かったです。

お昼ご飯を中村屋旅館でいただきます

戻ってからだと遅くなるので、こちらでお昼を済ませてから帰ろうということになりました。

2,100円はまあまあのお値段ですが、身体に優しいメニュー、あまごの甘露煮が美味しかったです。

山芋は超ねっとりでご飯にかけて食べる雰囲気ではなく、そのままお箸で切っていただきました。

オレンジジュースはサンガリアのつぶつぶオレンジ、なんか懐かしさを感じてしまいました。

室生よもぎ餅本舗もりもとでよもぎ餅を買います

ネットで見かけた「室生よもぎ餅本舗もりもと」へ向かいます。

歩いて5分くらいのところです。バス停100mくらい手前かな?

「どっちがお好き こしあん つぶあん」とありますが、どっちも好きです(笑)

前の人がバスに間に合うかハラハラの展開でしたが、なんとか間に合ってこちらもホッとしました(^^;;

1時間に1本のようなので、乗り遅れると待ち長いですよね(^^;;;

「いっしょに心配してくださってありがと〜♫」って言いながら走って乗り場へ向かっていかれました。

奈良交通ホームページ↓

こしあん、つぶあん、2個ずつ買って帰りました。

帰途へ

http://www.murouji.or.jp/室生寺、どうでした? って聞かれたら、「階段超キツかった」だけになりそうな悪寒ですが(笑)、美しい自然に囲まれた山岳信仰の聖地として、良い思い出になりそうです。

https://readyfor.jp/projects/murouji?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=20240519cat&utm_content=pj_01