中之島美術館へ佐伯祐三を観にいってきました。

恥ずかしながら佐伯祐三のことはあまりよく知らなかったのですが、今回の展示を観て、佐伯祐三のパリで燃やし尽くした短い人生に触れることが出来ました。

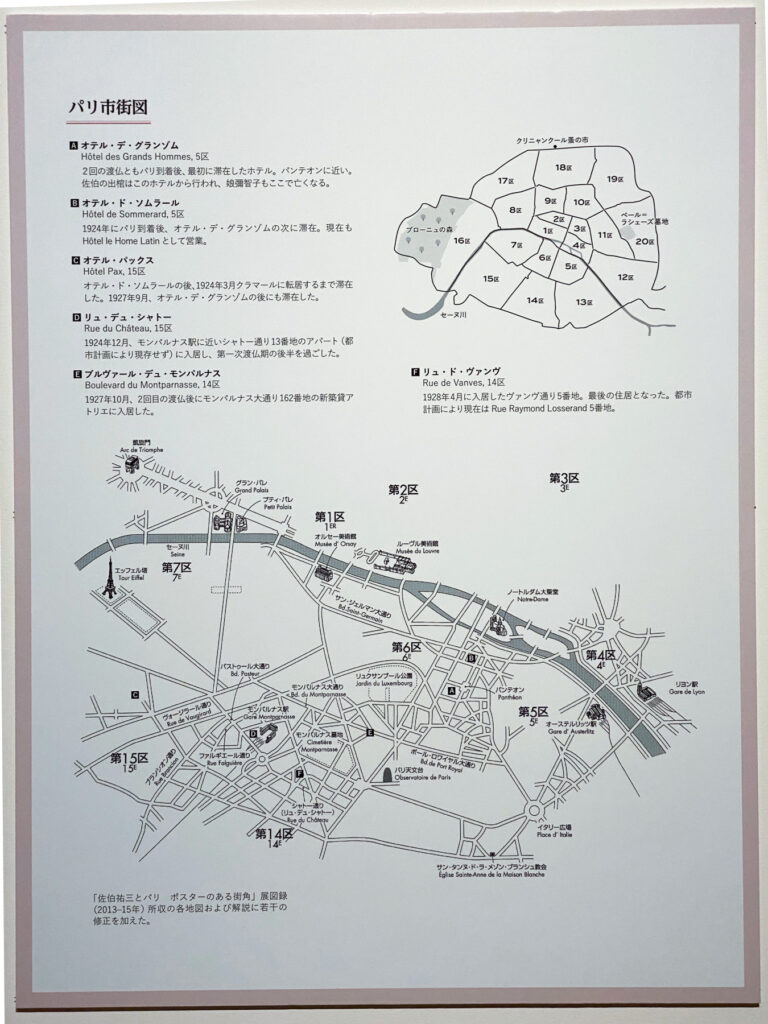

分かりやすく解説されたパネルを一つ一つ読みながら、その作品世界に向きあいます。

※たくさん撮影しましたが、掲載は一部だけにしておきます。

額縁のように四角く切り取られた枠の中を入場する人々が通り過ぎる様子が面白いです。

右側に大きく引き伸ばされた写真には、大きなカンバスに向かう佐伯祐三と、傍らにカメラの方を向いた娘の彌智子(やちこ)が写っています。

こんな風にして毎日毎日、パリの街角を描いていたのでしょうね。

中へ入ると大きなタイトルのバナーが飾られています。青い背景が美しく、バナー背後の間接照明がさらに美しく浮かび上がらせています。

右手には写ってはいませんが「一部の作品を除き撮影可能」の説明パネルが置かれているのを見て驚きました。ほとんどを撮影できるなんて、時代は変わったものですね。作品自体は著作権が切れているので、持ち主の許可があればOKということなのでしょうが、SNSでの拡散も狙っているのでしょうか。そんなことなら、シャッター音もなくフラッシュもないα7Sを持ってくれば良かったです。想定外だったので充電不十分なiPhoneでは最後の方は電池がなくて飛ばし飛ばしになってしまいました(^^;

「デスマスク」ではなく「ライフマスク」です。

型をとるシーンを想像するとなんだか笑ってしまいますが、本当に亡くなった時はほとんど食事もとっておらずデスマスクを作るような状態ではなかったそうなので、ここで作っておいて良かったのかもしれません…

Contents

プロローグ 自画像

最初の展示はライフマスクに続いて自画像です。

10《立てる自画像》は顔が消されていて、ヴラマンクの言葉にどれだけ自信を無くしたかが伺い知れます。

パリに渡って間もない頃にセザンヌの影響を受けて描いた《パレットを持つ自画像》と、ヴラマンクとの出会いの直後に描かれた《立てる自画像》は、同じ1924年の制作である。その著しい画風の変化に、観る者は画家が新たな地平へ踏み出したことを直感する。

展示パネルより

ヴラマンクは、徹底した自由主義者で、自分の才能以外の何ものも信じず、何ごとにも束縛されたり、服従することを嫌った。こうした性格から、絵画についてもあらゆる伝統や教育を拒否し、少年時代に多少絵の手ほどきを受けた程度で、ほとんど独学であった。

(Wikipediaより)https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A2%E3%83%BC%E3%83%AA%E3%82%B9%E3%83%BB%E3%83%89%E3%83%BB%E3%83%B4%E3%83%A9%E3%83%9E%E3%83%B3%E3%82%AF

美術学校でも良い成績を残し、ようやく憧れのパリにやってきて、それなりに自信もあったであろう作品を「型に嵌ったつまらないもの」というような感じで尊敬する人に罵倒されたらどんなにショックだったろうか、と思わずにはいられませんね。

独創的な芸術作品とそうでないものの境目は、見えにくいだけに難しいものがありますね。

第1章 大阪と東京

1-1 画家になるまで

「1-1 画家になるまで」というサブタイトルでの展示作品は、東京美術学校西洋画科でのものが中心ですが、12《帆船》だけ掲載します。

1898年4月28日に大阪の中津にある浄土真宗の古刹、光徳寺の次男として生まれ、府立北野中(今の北野高校)から東京美術学校西洋画科へと進みます。

この佐伯祐三展の音声ガイドは同じく北野高校出身の有働アナによるものです。北野高校に飾られていた85《ノートルダム(マント=ラ=ジョリ)》のことは全く覚えていないという有働アナ、流石です(笑)

1-2 〈柱〉と坂の日本—下落合風景と滞船 1926〜27年

1926年3月、佐伯祐三は約2年滞在したパリから帰国し、4月に下落合のアトリエに戻った。ここから1年半ほどの一時帰国時代、佐伯が描くべき対象として見出した風景が「下落合風景」と「滞船」である。

展示パネルより

展示の時間的な順序が逆なので、私のようによく知らなかった者には多少混乱がありますが、すでに一度パリに行ってヴラマンクにひどい評価を受け、新しい表現に挑戦しながらパリの街並みを描いた、その後の日本の風景です。

親しい人々の肖像

佐伯の一人娘、彌智子(やちこ)を描く。2歳を迎える前に両親とともに渡仏した彌智子は、フランス語を上手に話すようになり、佐伯の友人たちにも可愛がられたという。パリで撮られた写真には、必ずといっていいほど佐伯のそばに彌智子の姿がある。しかし、佐伯が死去して約2週間後、父と同じ結核によりわずか6歳でその生涯を閉じた。本作は、彌智子の1歳頃の姿を描く。柔らかく暖かな色彩には、わが子を見つめる優しい視線がそのまま表現されているようである。

展示パネルより

佐伯がオペラ座近くで衝動買いした人形を描いた作品。古物商で売られていたこの人形は、身長80センチくらいでなめし皮製、男女一対で、女性の人形は赤い羽飾りのついた帽子に赤と白の服を着ていた。浪費癖があった佐伯は、二体の人形に1ヵ月分の生活費にあたる1000フランを支払ったという。所持金を使い切って翌日から生活は困窮し、友人に借金をしたり日本へ電報を打ったりする騒ぎになった。人形を描きながら、筆遣いには勢いがあり、生きたモデルを描いたようにも見える。

展示パネルより

第2章 パリ

2-1 自己の作風を模索して(1924年)

1度目のパリは1924年1月から1926年1月まで、2度目のパリは1927年8月からの約1年間。

フランスとイタリア

展示パネルより

佐伯祐三は1924年1月、船でマルセイユに着いてパリに向かった。アルルなど南仏の町は、翌年夏に渡仏した兄祐正をマルセイユで迎える前に訪れている。一時帰国の際にはパリからイタリアへ行き、兄とともに各地を旅し、ナポリから乗船した。1927年8月の再渡仏はシベリア経由の陸路でパリに入り、そのまま帰らぬ人となった。

オーヴェール・シュル・オワーズはゴッホ終焉の地として知られる。佐伯はヴラマンクとの衝撃的な出会いの翌日にゴッホ兄弟の墓を詣で、ガシェ博士の所蔵する20点余りのゴッホ作品を見学した。本作品はオーヴェールを再訪した際に制作されたもので、ゴッホ最晩年の作とほぼ同じアングルと構図で教会堂を描く。一方で、色鮮やかなゴッホの表現とは異なり、佐伯は固有色を意識して茶色や緑を多用している。ゴッホへの共感を示しつつ、自らの造形を模索する佐伯の姿が垣間見える。

展示パネルより

ヴラマンクの教えは、光で変化する表面的な色彩ではなく、物質の持つ固有色の表現であった。ヴラマンクとの出会い以降、佐伯のパレットの色は一変したという。1924年の秋に再びヴラマンクのもとを訪ねた佐伯は、「物質感はナマクラだが、大変優れた色彩家」との褒め言葉をもらっている。本作品では、ヴラマンクにならい、重厚な筆致で郊外の風景を描き出す。緑、濃紺、黄土色、黒などを用いて木や壁を描き、黒や茶色の重々しい色彩に白を混ぜて厚く塗り重ねて、土の物質感を出すことに腐心している。

展示パネルより

2-2 壁のパリ(1925年)

壁に書かれた広告の文字を丁寧に写し取り、一つの建物をクローズアップして真正面から描き出すという、第一次パリ時代に佐伯が確立したスタイルの代表作。ヴラマンクの厳しい否定を乗り越え、ユトリロの影響からも脱しているといえる。「DÉMÉNAGEMENTS」は「引越し」、「MAISON ANCIEN FONDE 1860」は「1860年創立の老舗」を意味する。画面の左下には、画家の署名と、佐伯作品としては珍しく完成した日付1925年10月5日(LE 5 OCT.1925)が記されており、本人にとって特別な作品であったことを示す。

展示パネルより

2-3 線のパリ(1928年8月〜)

佐伯の第二次パリ時代を代表する1点。画面を占めるのは赤や黄色、緑などの色彩をあしらった、ほとんど文字ばかりのポスターである。素早い筆さばきで書きとられた文字は、判読不能の連なる線描となり、繊細で複雑な模様を呈する。壁の存在感は希薄で、線が空間に浮かび上がっているようだ。右上のサインも同様の勢いのある筆致で描き込まれ、画面に同化する。横長の構図を支えるのは、右側に立つガス灯の黒くまっすぐな線である。この力強い縦の線は、一時帰国時代の模索を経て得られた視点といえるかもしれない。

展示パネルより

第3章 ヴィリエ・シュル・モラン

新しい画題を求めて、パリを離れ田舎で制作してみることを思い立った佐伯は、1928年2月、パリから東へ約40キロある小さな村、ヴィリエ=シュル=モランでの写生旅行を敢行する。同行したのは後輩画家の荻須高徳、山口長男、大橋了介、横手貞美に米子と彌智子である。ポスターの氾濫する文字も華やかな色彩もない素朴な田舎のたたずまいは、新しい魅力にあふれて見え、制作は熱を帯びた。モランでの佐伯の創作態度は厳しく、御前1枚、午後に1枚と自らに課し、思う成果が得られなかった日にはさらに夕方に描きに出ることもあった。

展示パネルより

モランでの作品では、繊細さ、揺らぎ、感覚的な要素はそぎ落とされ、対象の形態が力強い線と明快な色彩で再現されて、画面構成は堅固なものへと変化を遂げている。しかし、佐伯はなおも自作に満足できない様子であったという。厳しい寒さの中、自らを追い込むような創作態度は確実に体力を奪っていったが、自身の衰弱を感じ取り、差し迫る時間にあらがうような気持ちがあったのだろうか。滞在の最後の方に明快な構図と美しい色彩の《煉瓦焼》(No.138)を制作し、この地での挑戦は終りを告げた。20日ほどの滞在で生み出された30数点の作品は、まさに命を削りながら創り上げた珠玉の作品群となった。

エピローグ 人物と扉

モランからパリへ戻った後の3月、雨の日にずぶぬれになって制作を続けたのがもとで風邪をこじらせた佐伯は、床に就く日が続く。そんな時、佐伯家に郵便を届けに来た立派な白髭の郵便配達夫と、モデルに使わないか、扉をたたいたロシアの亡命貴族の娘がいた。この2人をモデルとした室内での人物画に加え、わずかに体力が回復した時に戸外へ出て描かれた、2つの扉の絵が残されている。妻・米子の記憶では制作の順序に揺らぎがあるものの、これらが時を近くして描かれた佐伯の絶筆といえるものである。扉の絵はどちらも、その奥にある深い闇をのぞかせる。重々しく閉じられた扉に正面から挑んだこれらの絵は、画家の最期の自画像と言えるのではないだろうか。

展示パネルより

パリではその少し前から、制作途中を通りがかった画商に認められ、佐伯の絵はよく売れ始めていた。しかし、3月末に喀血して描画し、それ以降、室内でも再び筆を持つことはかなわなかった。病状の悪化とともに精神状態も不安定となり、ついにはパリ郊外のヴィル・エブラール精神病院に入院措置となる。病室で一人息を引き取ったのは、1928年8月16日のことであった。

1928年3月、小雨の中での制作がもとで風邪をこじらせ、体調がすぐれない日々を過ごしていた佐伯は、偶然に自宅を訪れた郵便配達夫に創作意欲をかき立てられ、絵のモデルを依頼した。後日、自宅を訪れた配達夫を前にして、その日のうちに、グワッシュ1点(戦火により焼失)、《郵便配達夫(半身)》(No.139)、そして本作品を描いた。椅子に腰掛ける郵便配達夫の傾いた上半身、左右の足、顔の輪郭など、直線を多用した構図は病をおして描いたとは思えないほど力強い。

展示パネルより

建物の正面に立ち、入り口の扉のみをクローズアップする。矩形の扉のまわりを垂直と水平の力強い線が幾重にも枠取っており、構図は明快で堅牢である。扉の丸い明かり取りの窓、表面の幾何学的な模様は、佐伯の自由な線でデフォルメされ、まるで扉が表情を持っているように見える。画面の下方に引かれた黒い曲線は、歩道のすり減ったゆがみをそのまま表しているという。見えるままを描きとり、あるものはすべて絵に反映されているが、画家の眼と手を通して、現実の扉から佐伯祐三の扉に変貌している。

展示パネルより

ヴラマンクに「アカデミック!」と全否定されてからの道のりには、凄まじいものがありますね。

ユトリロの描くパリの街並には静かな寂しさのようなものを感じますが、佐伯祐三のパリの街並には、何とも言えない重々しさと迫力が感じられます。「自画像としての風景」みなさんはどのように感じられたでしょうか。

私自身は意外にも、No.120の《靴屋》やNo.140の《郵便配達夫》、そして1か月分の生活費を投入して衝動買いしてしまったというNo.52《人形》が気に入ってしまいました。下落合の風景も好きです。

佐伯祐三の自画像としてのパリの風景を味わうには、もう少し鑑賞眼が身に付く日を待たないといけないようです。

カフェ カレンへ

前回同様に「カフェ カレン」へ脇目も振らずに向かいます(笑)

口は完全にオムライスになっています(笑)

筑前橋北詰を北東へすぐ↓MAP

オムカツカレーとかカツミートスパゲティとか、ありえない組み合わせがなんかもうめちゃくちゃガテン系ですわ(笑) 小食な自分が残念に思える(笑)